- 尺寸:直徑15.3cm

- 拍賣時間:2018年6月30日

拍品說明:

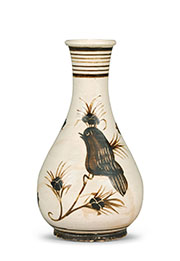

此哥窯洗造型端莊古樸,器身釉色滋潤腴厚,通體施月白釉,雋巧可愛,造型別具一格,屬于傳世所見哥窯當中的罕見佳器,口呈四瓣海棠花形,器身隨口沿起伏凹凸變化,整體造型精巧優雅,秀氣中彰顯豪邁,釉質呈粉青色,釉面瑩潤腴厚,猶如凝脂,寶光內蘊,靜穆古雅,周身紋片縱橫,飄逸流暢,深者呈黑褐色,淺者則為金黃色,大小紋片相間,深淺二色交織,遂成典雅美觀的“金絲鐵線”。底部有支燒的痕跡,胎骨灰黑既薄又輕,器體下有四如意足承載,器內壁和底部散布少許縮釉孔,予人益見古拙之氣。極具收藏價值。

宋代是中國陶瓷發展史上一個高度繁榮的黃金時代,宋瓷雖沒有唐代之恢宏氣勢,然優美高雅則過之。清麗瀟灑而不失挺秀,于靜謐中散發出不飾粉黛、洗去鉛華之自然之美,正如宋人所體現出的優雅秀美的藝術風格一樣,追求輕松靈動的美感。宋瓷從造型到紋飾,抒情而寫意,圖案流動率意,富于韻律。雖多為單色釉,但其色澤恬美自然,柔和純凈,是古人尚玉之精神在瓷器制作上的反映。

哥窯是宋代名窯之一,造型莊重、古樸典雅,釉色淡雅自然,尤以獨特神奇的紋片裝飾而著稱。明人鑒賞瓷器注重瓷釉表紋理的變化與色差,哥窯“金絲開片、紫口鐵足”的特點正好滿足了精英階層對居家清供、好古賞玩的想法,因此哥窯金絲開片的形象經常出現在明清繪畫中,如明代沈周《瓶中臘梅圖》、清代蔣廷錫《瓶蓮圖》等。哥窯與官窯一道遂成為明代以降士大夫階層的精神寄托和審美品位之象征。

哥窯多為精巧之物,常入文房清供,其中作為筆洗使用,更是后世文人所推崇。明?屠隆《考盤余事》“筆洗”條有載:“陶者有官哥圓洗、葵花洗、磬口洗、圓肚洗、四卷荷葉洗、卷口蔗段洗、長方洗。”可知哥窯筆洗式樣豐富,影響至廣,并且當今的哥窯遺物皆與記載一一對應。但屠隆的記載僅說明哥窯筆洗最常見的式樣,并非涵括全部,故而例似本品的四足海棠式筆洗則因罕見而不記入。檢視目前公開出版資料,的確未曾發現與本品相似者,僅見清宮舊藏【宋 哥窯海棠式花盆】之形制相近,但據此可確證海棠式是為哥窯的造型之一。

哥窯真品數百年來深得世人珍視,當中能得以目睹真容、撫鑒親賞者寥寥無幾,故明中后期摹古成風,精仿者頗具宋哥遺韻。入清以降,好古天子乾隆皇帝品鑒內府舊藏文物時對哥窯頗為推崇,在《清高宗御制詩集》中其曾對歷代陶瓷贊詠詩共一百九十九首,其中贊詠哥窯為二十首。詩文之中流露出其對哥窯獨特之珍愛。如《詠哥窯周素尊》“古質天然樸不華”(《御制詩四集》卷之五十),《詠哥窯葵花碗》“哥窯百圾破,鐵足獨稱珍。”(《御制詩四集》卷之四十二)。弘歷還諭旨宮廷畫師繪制《珍陶萃美》、《精陶韞古》二冊頁,收入多件哥窯佳器,以供時刻鑒賞之需。乾隆皇帝曾如此贊頌和推崇哥窯,反映了哥窯在藝術上追求質樸無華、淡雅自然,極易觸動文人內心深處,正因為如此才得以鑄就了中國陶瓷史上一段不可泯滅的精彩傳奇。

版權所有? 北京中拍國際拍賣有限公司 京ICP備16000369號

地址:北京市海淀區馬連洼北路158號眾鼎商務五層 501A—503A

電話:010-88363400 傳真:010-68345998 郵編:100193 網址: www.getrealcolorado.com www.china-auction.cn