尊觀雅賞——宮廷藝術(shù)...

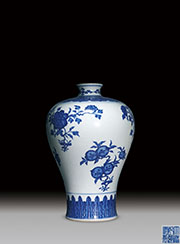

清乾隆 青花三多紋梅瓶

拍賣(mài)號(hào):6028 預(yù)估價(jià)(元) 200,000-300,000  (元) : 未成交

(元) : 未成交

- 尺寸:高33cm

- 拍賣(mài)時(shí)間:2018年6月30日

拍品說(shuō)明:

款識(shí)“大清乾隆年制”篆書(shū)款

瓶小口,短頸,豐肩,斂腹。通體四層青花紋飾,頸飾四組花卉紋,肩飾蓮瓣紋,腹部主體飾六組四季花卉和瑞果紋,足墻繪蕉葉紋,紋飾間以雙弦紋相隔。此器造型系仿明宣德青花梅瓶而作。據(jù)《乾隆記事文檔》中記載,乾隆曾下旨御窯廠燒制仿明的盌、梅瓶等,戊午(1738)年六月,御窯廠曾接旨仿燒「宣德青花三果梅瓶」,即應(yīng)為此種梅瓶。此件梅瓶器形端正,青花發(fā)色青翠亮麗。

三果紋又稱(chēng)三多紋,為傳統(tǒng)吉祥紋飾,典故源于《莊子·外篇·天地》:堯觀于華封,華封人曰:請(qǐng)祝圣人,使圣人壽,使圣人福,使圣人多男子。即多壽、多福、多子之意,亦稱(chēng)福壽三多。

梅瓶原是用于盛酒的容器,所以大多有盅形蓋,考古學(xué)中梅瓶與錫制酒壺、酒杯等一同出現(xiàn),明代中期后,用途有所改變,成為文人墨客幾案上插花的花瓶,《陶雅》中就有“古以瓶貯就,今以瓶插花”一說(shuō)。故清時(shí)梅瓶大多無(wú)蓋。此類(lèi)官窯據(jù)《乾隆記事檔》記載,為乾隆三年(1738)御窯廠奉旨而燒的“仿宣窯青花”之一。原文為:“六月二十五日:七品首領(lǐng)薩木哈、催總白世秀來(lái)說(shuō),太監(jiān)高玉交……宣窯青花梅瓶一件,宣窯青花三果梅瓶一件……傳旨:交與焼造磁器處唐英照樣焼造。”后數(shù)十年再無(wú)燒造青花梅瓶之上旨,可見(jiàn)唐窯承命摹制宣窯梅瓶,為乾隆青花瓷器中上佳之品,是乾隆青花梅瓶的重要代表作品。

聯(lián)系我們 | 誠(chéng)聘英才 | 企業(yè)郵箱 |

版權(quán)所有? 北京中拍國(guó)際拍賣(mài)有限公司 京ICP備16000369號(hào)

地址:北京市海淀區(qū)馬連洼北路158號(hào)眾鼎商務(wù)五層 501A—503A

電話:010-88363400 傳真:010-68345998 郵編:100193 網(wǎng)址: www.getrealcolorado.com www.china-auction.cn

版權(quán)所有? 北京中拍國(guó)際拍賣(mài)有限公司 京ICP備16000369號(hào)

地址:北京市海淀區(qū)馬連洼北路158號(hào)眾鼎商務(wù)五層 501A—503A

電話:010-88363400 傳真:010-68345998 郵編:100193 網(wǎng)址: www.getrealcolorado.com www.china-auction.cn

友情鏈接:北京中拍國(guó)際官方微信