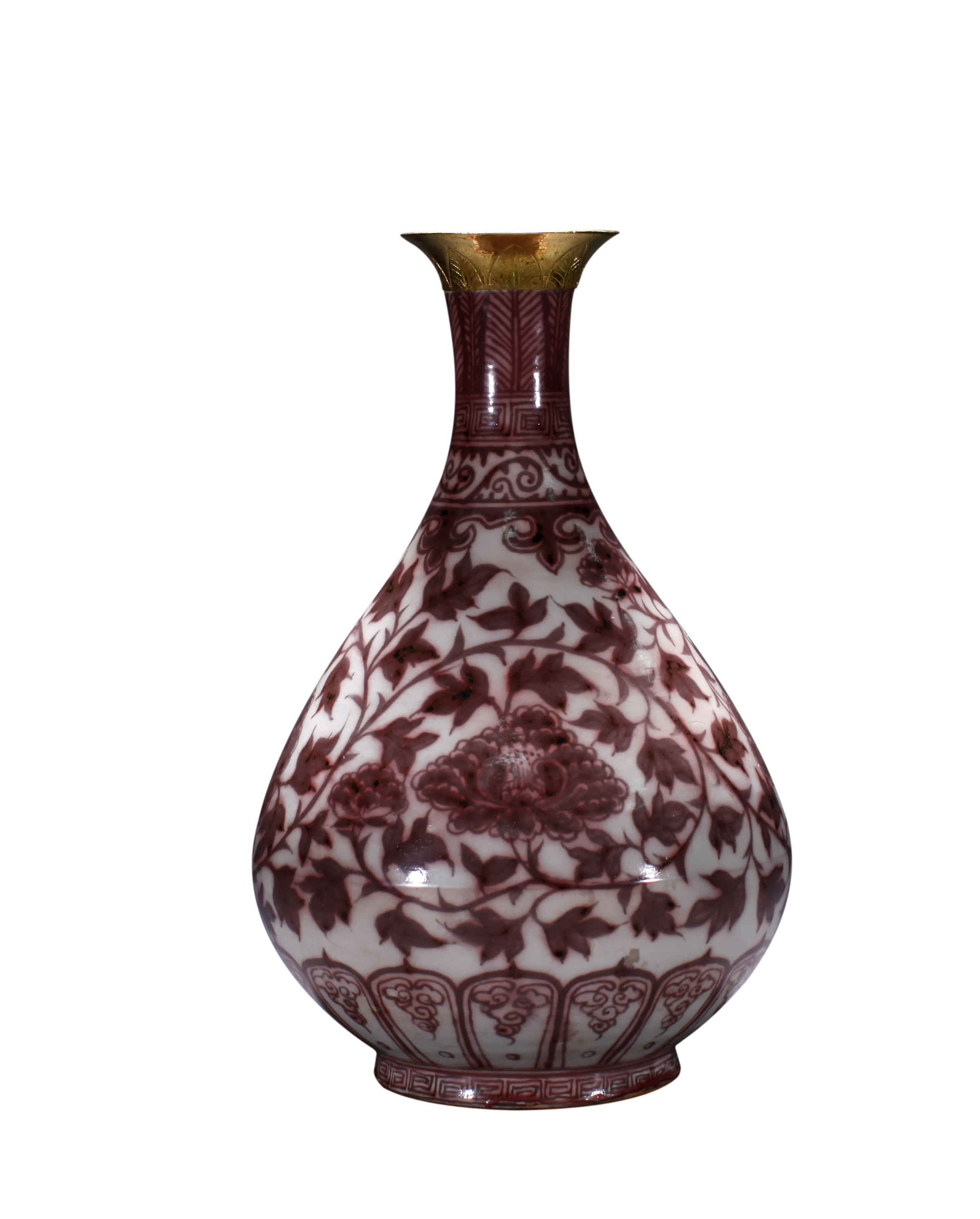

明洪武釉里紅纏枝牡丹紋玉壺春瓶 高32.8cm

法國吉美博物館舊藏(附證書)

在我國蕓蕓眾瓷中,有一種瓷瓶,它身姿清秀、曲線曼妙,由左右兩個對稱的“S”形構成,以優美的曲線、清秀的身姿贏得世人百般寵愛,與梅瓶、賞瓶并稱“瓶中三寶”,歷千年而不衰,它就是玉壺春瓶。在明清六百年官窯燒造史中,有一種玉壺春瓶,它的燒造時間僅僅歷時三十年,短暫如同流星,卻如太陽般光輝永耀,為后世所不懈仿制。它一度不為世人辨識,蹤跡混淆,如今已被視為藝術品殿堂的拱璧之寶,聲名顯赫,它就是曠世稀珍的明代洪武釉里紅玉壺春瓶。

洪武朝瓷器是上承元代、下啟永樂宣德的重要轉變時期,總體風格介于元代和永樂宣德朝之間。就釉里紅而言,洪武釉里紅瓷器是明代燒制最成功的階段,也是極盛時期。如果說元代是以青花瓷器為釉下彩繪瓷器的代表,那么洪武朝則開始了以釉里紅瓷器為釉下彩繪瓷器的新時代。

縱觀我國陶瓷發展歷史,自釉下紅彩產生之后,如何能成功燒造出呈色穩定的釉下紅彩,一直是窯工們面臨的最大挑戰。其中的關鍵,主要在于銅紅料的極端敏感和窯內還原氣氛的難以掌握,稍有偏差就會產生紅暈,或者發色泛灰、泛褐甚至泛黑,還有可能造成部分紋飾消失。即使是到了制瓷技巧已登峰造極的雍正、乾隆時期,也無法完全確保釉里紅的品質,陶工打開燒制釉里紅瓷器的瓷窯時,映入眼簾的往往不是預期的一抹艷紅,而是一片晦黯灰澀,色澤褪盡的情況亦時有發生。而在其他國力較弱的年代,則只好以穩定的釉上紅彩來取代釉里紅。根據明代監制瓷器之官員呈遞的多份奏章,可見當時的陶匠在燒制釉里紅瓷器時所面對的重重困難。隆慶五年(公元1571年),一位名叫徐某的窯監迫于無奈,向皇上奏表陳情,懇請皇上體察陶匠晝夜趕式之苦,設法改善大量趕制景德鎮貢品瓷的苦況。此奏章的重點之一,便是建議用礬紅彩瓷器代替釉里紅瓷器。一般來說,君王均不喜被人拂逆意旨,而且礬紅彩也要經二次復燒而成(出錯機會也因此倍增),因此窯監一般情況下絕不會提出這樣的請求。鑒于此,足見這種迷人的裝飾技法令當時的陶匠倍感壓力,同時亦道出了上品釉里紅彌足珍貴的原因。有些鑒賞家甚至認為,一件成功的釉里紅瓷器,“既賴人力,尤關天成”,更為這種珍貴的瓷器品種蒙上一層神秘的面紗。

釉里紅的燒造既有可能是實踐總結的成果,也可能純粹是也于偶然。我國首次出現釉里紅作為裝飾的瓷器,最早可追溯至唐代長沙窯。當中有些器物的圖案從綠釉漸變至釉里紅,這也許是機緣巧合,但在某些情況下,這種效果絕對是陶匠故意為之,也許正是它們開啟了宋代及其后河南鈞窯殷紅艷麗的窯變風格。二十世紀八十年代末,廣西省容縣窯出土了極為罕見的宋代單色釉里紅的殘片。這個廣西瓷窯的制品主要以仿青白瓷和耀州窯系為主,該批文物是中國迄今已知最早采用含銅料燒制單色釉的瓷器。除此之外,宋末至元初采用銅紅料的唯一證據, 便是幾件宋末元初的龍泉青瓷上的銅紅斑點(近似青瓷上的鐵銹斑)。直到元代中期,景德鎮在燒造釉里紅瓷器上才有了明顯突破,但限于技術原因,流傳至今的許多元代釉里紅品種,按一般評定標準來看,均有頗多瑕疵。到了明初洪武年間,釉里紅突然迎來黃金歲月,其后明清兩朝官窯開始斷斷續續燒造,但由于成品難度極高,其產量遠遠不及青花瓷和其他單色釉品種。

自古以來紅色便被我國視為吉祥喜慶的顏色,洪武時期,紅色更是洪武大帝的最愛,成為當時最為流行的色彩。根據《明史·志第四十三》記載:“洪武三年,禮部言:‘歷代異尚。夏黑,商白,周赤,秦黑,漢赤,唐服飾黃,旗幟赤。今國家承元之后,取法周、漢、唐、宋,服色所尚,于赤為宜。’從之。”而釉里紅,更成為洪武大帝最為偏愛的品種,從南京明代故宮出土文物來看,也能證明一二。1366年,朱元璋開始在南京(即當時的金陵)東南面動土興建南京明故宮,中國宮廷的屋瓦常以色澤艷麗的鉛釉作為裝飾,基本都是以北京紫禁城著名的黃琉璃瓦頂為主,然而1989年考古學家在明初皇城城墻內,于西掖門至社稷壇一段進行發掘工作時,發現了八件白色屋檐勾頭及滴水瓦片,其上均繪有釉里紅浮雕紋飾,這批圓瓦皆以五爪龍紋作為裝飾,而云紋瓦上則繪有鳳凰紋飾,屋瓦尚且以釉里紅為飾,這也能從一個側面證明洪武大帝對釉里紅瓷器的偏愛。

洪武時期釉里紅躍居瓷器的主流地位,有別于明清各朝以青花為主的時代,出現了若干代表作品,成為我國瓷器發展歷史中重要的一環。但是遍觀世界各地公私收藏和近年景德鎮窯址出土的官窯殘片對比來看,洪武釉里紅瓷器在當時燒成后,因發色、器形等缺陷而即遭毀棄的比例極高,即使通過揀選入宮的貢品,也往往達不到一流的品質。而大多數貢品更禁不住歲月和人事的折磨,或已蕩然無存,或以殘缺的面貌遺存至今,即便如此,流傳下來的洪武釉里紅瓷器依然為數寥寥。

明洪武朝御窯廠處于恢復時期,采用的是顆粒較粗、易于蒸發水分的麻倉土作胎。這種胎燒造時極易造成胎、釉膨脹系數的不同步,導致出現胎體發糠、釉面開裂、成品變形甚至窯裂等糟糕情況。除了先天不足,在六百四十多年的流傳過程中,洪武玉壺春瓶的造型亦不利于保存,它的底足及腹部比較厚重,頸部卻顯得略為纖細,僅有四五毫米厚的口沿更是最薄弱、最易受傷的部位。據統計,在各大博物館和拍賣會上出現的洪武玉壺春瓶中,九成傳世品有不同程度的損傷或瑕疵,其中95%的傷在瓶口,故宮博物院的一支同類玉壺春瓶便是最佳例子。從上世紀八十年代開始,世界藝術品市場掀起一股“洪武釉里紅”收藏熱潮,洪武釉里紅的巨大魅力如磁石般深深著吸引著世界藏家的眼光。在過去數十年中出現在國際市場的洪武釉里紅玉壺春瓶,全美器僅有兩件,一件繪纏枝扁菊紋,于1987年5月19日在香港佳士得舉行的趙從衍收藏專拍中(LOT225)以1122萬港幣的成交價揭開了洪武釉里紅官窯瓷器的天價序幕,目前為亞洲一座私人美術館收藏。另外一件也是繪纏枝牡丹紋,且與本品紋飾基本一致,于1988年首次亮相香港蘇富比,即在當年創造了1705萬港幣的洪武瓷器天價記錄,隨后又于1997年在香港佳士得重新上拍,以2202萬港幣成交,最后又于2006年再次亮相香港佳士得,這次拍賣也成為這只玉壺春瓶拍賣市場的最后絕唱,以7852萬港元的新記錄被澳門永利度假村股份公司主席史蒂芬•永利博得頭籌,并于2007年2月9日在澳門博物館舉行了捐贈儀式,將此件洪武釉里紅玉壺春瓶捐獻給澳門特區政府,由澳門博物館作永久收藏及公開展出。

本次中拍國際推出的這只洪武釉里紅玉壺春瓶,可作為纏枝牡丹紋的代表,目前除了上文提到過的捐獻給澳門特區政府的完整的玉壺春瓶(腹部下方有一道5公分左右的窯裂),還有三件殘器,造型和紋飾與本件幾乎相同,僅僅頸部蕉葉紋下方的兩層輔助紋飾和足部的紋飾略有變化。一件見于“華美協進會”展覽圖錄(參見1980年紐約“紐瓦克博物館藏品參加華美協進會中國藝術品展覽”圖錄,圖20);另一件為1990年11月13日香港拍賣會LOT126;還有就是北京故宮博物院所藏的一件清宮舊藏玉壺春瓶(后三件均是口部有殘)。此五件釉里紅纏枝牡丹紋玉壺春瓶造型紋飾均基本相同,紋飾很有可能出自同一位畫工之手,且發色均屬上乘,代表了洪武時期釉里紅玉壺春瓶的最高水平。

以造型而言,此瓶正處于景德鎮玉壺春瓶樣式的轉折時期。元代玉壺春瓶的造型較為秀麗輕巧,而永樂年間的瓶頸較短,外觀較為凝重,而這支洪武瓷瓶正介乎兩者之間。與元朝制品相比,此瓶的瓶腹較寬、重心較低,使收窄的瓶頸益顯修長,而剖面柔美的s曲線亦更形突出。它的瓶腹重心雖低于元代瓷瓶,但仍有別于其后永樂瓷瓶下移至瓶脛的樣式。這支釉里紅玉壺春瓶制作規整、造型優美,堪稱洪武瓷器的極品。實際上,此瓶造型與1960年在洪武忠臣宋晟(他多番獲永樂皇帝加官晉爵,并曾獲對西寧侯,他的兩名兒子更是永樂附馬)墓室出土的一件玉壺春瓶如出一轍。呈喇叭型的精巧品沿是此類玉壺春瓶的特色之一,然而這一秀美的造型亦兼有易于破損的弊端。

這只玉壺春瓶的紋飾也極為經典。約翰·艾迪斯博士在釉里紅一文(參見1957-1959年“東方陶瓷學會會刊”第31期15-48頁)中指出,幾乎所有洪武玉壺春瓶(包括玉壺春式執壺)的頸部,均繪一圈蕉葉紋,其下并搭配兩層次要紋飾,瓶身底部則繪仰蓮紋;而腹部的主要紋飾不外兩類:一類為纏枝花卉紋,另一類為繪畫式題材,常采用歲寒三友圖(有時配以芭蕉)。在釉下彩瓷器紋飾的演變過程中,洪武是個重要的轉折點,時至十四世紀末,源自元代的構圖主次發生了變化。洪武年間,次要紋飾帶所占篇幅較小,而主要紋飾帶的大小和重要性則有漸增之勢。這一轉變可清楚見于這只玉壺春瓶,其纏枝牡丹紋覆蓋了瓶身的絕大部分,而元代常見的云肩已被簡化為主紋飾上面的一圈垂云紋。它的主紋飾具典型的時代特征,同類紋飾亦可見于英國倫敦大維德中國藝術館收藏的一支釉里紅執壺。至于脛部的蓮瓣紋,其樣式雖近似倫敦佳士得于2005年7月拍出的元青花『鬼谷下山』罐底足的元式蓮瓣紋,但風格較為輕靈飄逸。此外,洪武釉里紅瓷瓶的另一特點便是其瓶頸的蕉葉紋。以英國倫敦大維德中國藝術館藏一對元代至正型青花龍紋象耳瓶為例,其芭蕉葉紋的月牙邊較為寬粗,而主葉脈亦用粗筆繪成。相形之下,洪武玉壺春瓶的葉邊較窄,而主葉脈僅以白描勾畫,使葉紋更顯輕靈,與修長的瓶頸相互呼應。腹部的纏枝牡丹紋畫工純熟,呈現了洪武瓷器珍品的三大畫風。其一,花卉在構圖中的地位更為顯要,枝繁葉茂的纏枝紋飾因此更為悅目突出。其二,在正面描繪花卉時,花蕊均留有一道白邊(圖19)。這種畫法簡潔有效,加強了與周圍深色花瓣的濃淡對比。洪武瓷器上的纏枝菊紋也有類似的畫法,常在白色蓮瓣內勾出一道白邊。其三,洪武瓷器多以三角構圖側寫牡丹,構圖上以牡丹的正面和側面描寫交錯出現,這種手法使波浪般的纏枝圖案顯得錯落有致,同時亦突出了整體的造型。此外,公元十四世紀末的瓷器畫工喜為花卉描上白色瓣尖,若繪制時所用的是極不穩定的釉里紅料,當中涉及的變數可想而知。然而,這支玉壺春瓶對釉里紅料的掌握恰到好處,因此這種畫法既呈現了纏枝紋之柔美,亦突出了白色花尖與殷紅的花瓣之間的對比。

回眸凝視此件洪武釉里紅玉壺春瓶,毋庸置疑,它是洪武釉里紅瓷器中的極品,其發色上下均勻,是目前所見玉壺春中發色最好的一只,它的藝術成就令觀者無不傾倒嘆絕。而且此瓶流傳有序,系出名門,早年即入藏世界知名的法國吉美博物館,并附有法國文化部長親筆簽名的吉美博物館收藏證書。在二十世紀早期即已經入藏西方著名的博物館,在當今拍賣的洪武釉里紅瓷器中當屬首例,殊為難得。本品歷經滄桑,雖未能以完美面貌示人,卻仍不掩其藝術鋒芒與魅力,猶可珍也!

注:法國吉美博物館,又名國立吉美亞洲藝術博物館,是由里昂工業家愛米爾吉美(EmileGuimet)于1889年正式建立的,主要展現埃及、古羅馬、希臘和亞洲國家的宗教文化博物館。1927年,吉美博物館歸屬法國博物館總部,因而接納了一大批探險家在中亞和中國考察探險時獲得的藝術品。后來,博物館又先后收到印度支那博物館的多件珍品和法國赴阿富汗考察隊提供的出土文物。1945年,法國國有博物館收藏大規模重新組合,吉美博物館將其收藏埃及部分轉讓給盧浮宮,后者則把亞洲藝術部分做為回贈,吉美博物館因而成為首屈一指的亞洲藝術博物館。

參閱:《故宮博物院藏文物珍品大系·青花釉里紅(上)》第212頁,圖版197。

《東洋陶瓷大觀》第一卷·東京國立博物館,單色圖版112。

《中國歷代陶瓷選集》頁186-187,圖版74,鴻禧美術館編。

《香港蘇富比二十周年》頁61,圖32。