“盛世收藏 尋寶渝州”重慶古董交流會(一)

發布日期:2015-07-15

7月3日至5日,由重慶中科金控投資集團主辦,北京中拍國際拍賣有限公司、北京源浩正信文化藝術有限公司和重慶中科金控財富管理公司聯合承辦的“盛世收藏 尋寶渝州”大型古董藏品鑒定交流會將在重慶市江北區重慶大劇院藝術展覽廳舉行。活動包含藝術品展覽、鑒定、學術講座、古董交流等多個環節。活動將邀請著名文物鑒定研究學者、央視一套《尋寶》欄目專家李彥君、北京電視臺財經頻道《拍寶》欄目專家李臣以及河南衛視《華豫之門》欄目專家王立軍為大家現場講授文物鑒賞知識和鑒定古董藏品。此外,本次活動還將開展“文化收藏,智慧投資”主題論壇,前摩根斯坦利華鑫基金投資總監、君澤盈泰陳曉、盈泰財富云CEO楊勇先生將做為特邀請評論員參與討論。活動日程安排如下:

2015年7月3日 藏品預展(當天無鑒定)

2015年7月3日19:00-21:30 “文化收藏 智慧投資”主題論壇(國際時尚發布廳)

2015年7月4日 展覽·私家藏品鑒定

2015年7月5日 展覽·私家藏品鑒定 “渝州尋寶”結果揭曉

本次活動展出的藏品年代跨度較大,從戰國至明清皆有呈現,主要類別有古代宮廷美玉、文房雅賞、官窯瓷器、金銅佛像等,也有適合收藏把玩、佩戴裝飾的當代藝術品,如案頭賞石,紫檀蜜蠟雕刻件、各類材質的佛珠手串,玉石翡翠珠寶等,一應俱全。

藏品重器頗多,最引人矚目的當屬一件遼代銅鎏金菩薩立像,這也是本次活動唯一一件千萬級別的藏品。青銅佛造像歷史悠久,其收藏涉及高端宗教美術范疇,受眾甚小,國際市場中以北齊、北魏、隋唐時期佛造像占據主流,通常形制越大,價值越高。此尊立像高約69厘米,在金屬佛像中屬于罕見大尺幅之作,且整體鎏金工藝顯示其極高規格,故其身價不菲。此外,另有三件藏品值得關注:一件戰國時期和田白玉勾連谷紋龍形佩,此玉佩等級頗高,應為戰國時期王宮貴族所擁有,其工藝采用戰國典型的“游絲毛雕”工藝,目前此技藝早已失傳。玉佩保存完好,通體泛玻璃光澤,無論從等級、工藝、品相上來說都絲毫不遜色于國內各大博物館所藏同類器:第二件是清康熙銅鎏金寶冠釋迦牟尼像,此尊佛像為少見的漢藏風格,佛像造型挺拔,衣飾寫實,束腰雙層蓮座寬大厚實,有著鮮明的康熙朝佛像特點。清朝帝王崇重藏傳佛教,康熙三十六年宮廷特設“中正殿念經處”負責宮中藏傳佛教事務,并兼辦佛造像,康熙帝甚至親自參與造像的設計與實施環節,此期佛像工藝精細、裝飾華美,藝術價值極高。然而康熙時期受銅礦產量的影響,金銅佛像并不多,完整存世則更少,故此尊佛像十分珍貴;第三件是儲秀宮藏青花云龍紋大盤,此盤是光緒時期慈禧太后御用之物,落慈禧寢宮款,盤身直徑達58.5厘米,據史學家考察此類大盤是用來盛放大量水果,以果香熏殿之用,深刻反映出慈禧太后奢靡的生活風氣。此三件重器都是古代宮廷御用之物,都某種程度上滲透出各自所屬時期統治階層的生活、審美與精神情趣,具備各自的時代特征,這也就是藝術品深具的文化魅力。

以下為本次活動精彩器物介紹,與君共賞:

遼 銅鎏金菩薩立像

高69cm

說明:菩薩立姿,發髻高聳,寬額豐頤,雙目微含,面容慈祥。著褒衣帛帶,衣褶呈波形排列,衣紋自然下垂,褶皺處理流暢。菩薩赤足立于蓮臺座上,面容祥和,體態阿娜,頗有 “平肌秀骨”之風范。佛像采用銅鎏金工藝制作,金色純正,技法嫻熟,精美細膩,十分難得。青銅佛造像歷史悠久,其收藏涉及高端宗教美術范疇,受眾甚小,國際市場中以北齊、北魏、隋唐時期佛造像占據主流,通常形制越大,價值越高。此尊立像高約69厘米,在金屬佛像中屬于罕見大尺幅之作,且整體鎏金工藝顯示其極高規格,故極為珍貴。

戰國 和田白玉勾連谷紋龍形佩

長13.5cm,高6.8cm

說明:和田白玉,局部雞骨白沁。片雕龍形佩一對(另一件已殘),體扁,器呈“S”狀,兩面紋飾相同。龍曲身,回首,口微開,吻部上卷,眼成橢圓形,龍爪和龍角抽象化,器身邊沿有半坡形外廓,內部遍布勾連谷紋,為典型戰國玉器特征。整器線條簡潔、圓潤、流暢、剛勁有力,盡顯漢代“游絲毛雕”制玉工藝之風范。玉龍造型威武奮發,霸氣強悍,將戰國尚武的風氣與奔放、不受約束的創作思想體現的淋漓盡致。

中國人自古尚玉,正所謂“君子無故,玉不去身”,早期玉器更被人們賦予了極為深厚的禮制宗教功能,如玉琮、玉璧等,成為禮天祭祀的禮器。戰國時期,玉被視作“美德”的象征,諸子百家崇玉、王孫貴族愛玉,佩戴美玉成為一種風尚。然玉佩不僅是裝飾,也是身份地位的象征,玉龍形佩代表皇權,唯皇室貴族方能把玩佩戴。故此件等級十分尊貴,加之工藝精湛,保存完好,較之館藏,毫不遜色。

清康熙 銅鎏金寶冠釋迦牟尼像

高28.5cm

說明:此尊漢藏風格,銅鎏金工藝。

釋迦牟尼通常是身著袈裟的出家之相,螺發,肉髻,此外并無裝飾。寶冠釋迦牟尼佛則打破了這個慣例,雖身著袈裟,但頭戴菩薩的寶冠,故很容易與菩薩裝五方佛區別開來。最初造像中的寶冠佛形象,可能是在菩薩思想深入人心以后對佛刻板裝飾傳統的一種反動,以增加造像的裝飾效果。后世對此解釋有多種,一種認為,在佛教經典有關佛傳故事的記載中,反復提到,喬達摩太子在家則成轉圣輪王,出家則成佛。寶冠佛是其轉圣輪王的形象。另外寶冠佛的出現與佛教密宗盛行的時代大致相同,即公元6至7世紀。它的出現也許正是密宗佛教三身說理論成熟的標志。

佛祖頭戴五葉寶冠,兩側有寶繒飄拂。佛陀額頭寬廣,彎眉細目,直鼻小口,兩頰圓潤,雙目慈祥而有神,給人以祥和寧靜之感。結跏趺端坐,左手禪定,右手觸地,降魔成道的姿勢。身著袒右式袈裟,衣邊領口飾精美的卷草花紋。肩膀寬大,胸脯厚實,四肢圓潤。下呈仰覆束腰蓮座,蓮瓣珠圓玉潤。其胎體厚重,比例勻稱,工藝精湛,十分難得。

清光緒 青花云龍紋大盤

直徑:58.5cm

款識:“儲秀宮制”四字兩行篆書款

說明:此盤形制碩大,敞口,淺弧腹,圈足微內斂,內外壁通體以青花繪云龍紋飾,青花發色純正,畫工精雅;盤心繪五爪騰龍,龍張牙舞爪,須發飛揚,龍體遒勁有力,霸氣威嚴;盤內外壁皆繪二行龍趕珠紋,行龍穿梭云間,龍爪粗壯有力,生動勇猛;盤外壁底部繪一周變形蓮紋,整齊秀麗;盤底心落四字兩行青花篆書款“儲秀宮制”,款四角皆留支釘痕跡。整器畫面氣勢磅礴,色彩艷麗,層次分明,工藝精湛,是一件晚清官窯代表作品。

儲秀宮是咸豐、光緒年間慈禧太后的寢宮,是慈禧一生中最重要的宮殿,“儲秀宮制”款瓷器系慈禧太后御用瓷器。咸豐年間,慈禧尚為“蘭貴人”時居儲秀宮后殿,并在此生下同治帝載淳。光緒十年(公元1884年),當時已居長春宮的慈禧太后,為慶祝五十歲生日,又移居此宮,并耗費巨資將儲秀宮上下修繕一新。清宮為賀壽之禮,特命景德鎮制作了一批定燒瓷,均落“儲秀宮制”款,主要以大盤為多,直徑從40至90厘米不等。世人不禁好奇如此大盤做何用途,史學家解釋說慈禧太后不喜好薰香,每日皆用大盤盛滿新鮮水果薰殿,從故宮博物院所藏慈禧舊照中可見,太后兩側分別置一大盤,盤中的水果堆成了小山。此盤直徑58.5厘米,應為慈禧太后喜聞果香,追求享樂之見證。

慈禧掌權以后,進入所謂“同光中興”的歷史時期,景德鎮御窯廠燒制了不少精美的瓷器,使長期不景氣的制瓷業稍有復蘇。在整個晚清歷史中,瓷器質量最高的也出現在這一時期,有直追雍乾之勢,故慈禧御瓷也為藏界所珍視。

圖為故宮博物院藏慈禧舊照,請注意慈禧兩側擺放水果的大盤

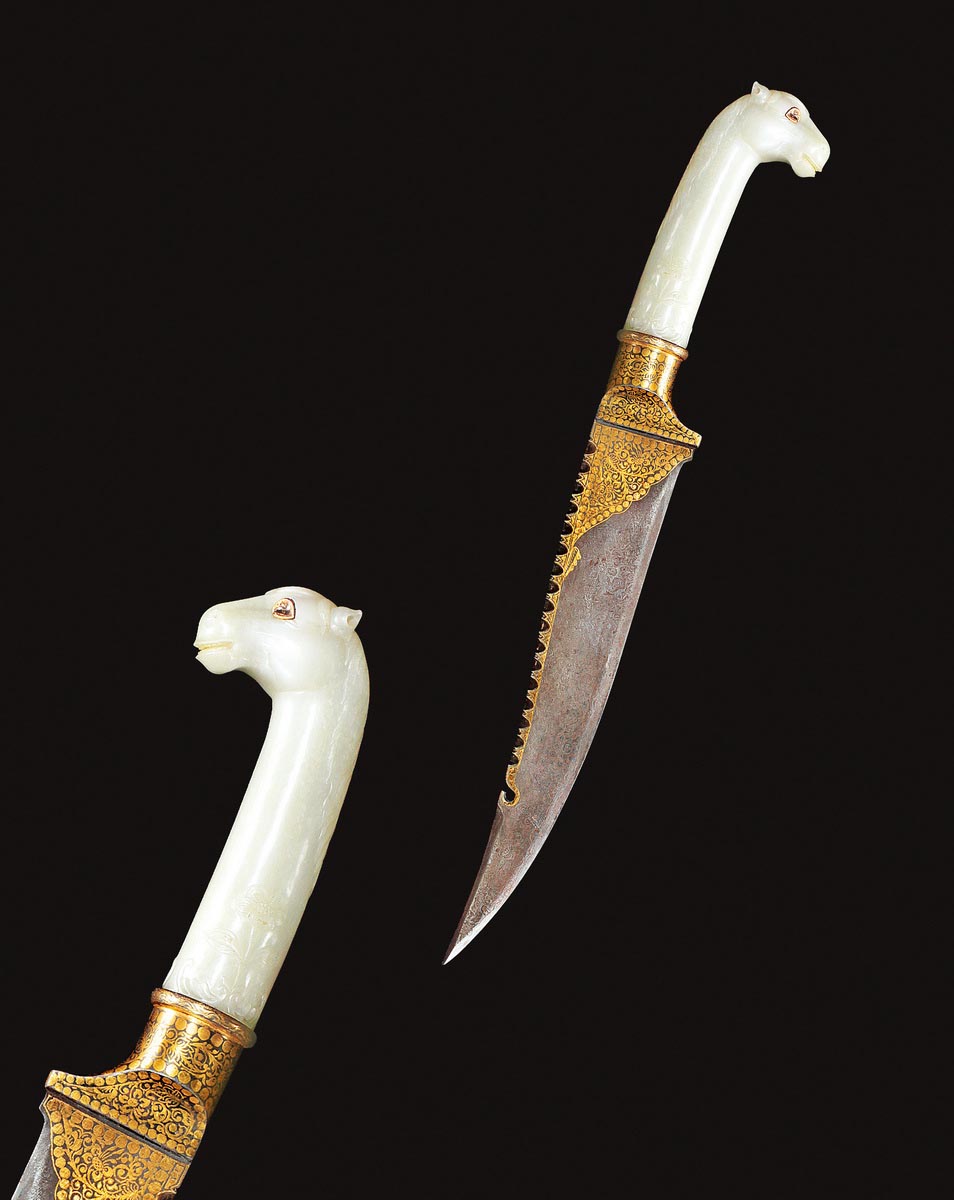

19世紀 痕都斯坦玉雕馬首柄鏨花錯金大馬士革刀

長37.5cm

說明:痕都斯坦這一地名是由乾隆皇帝親自考訂的,史稱位于印度北部,包括克什米爾及西巴基斯坦。清代紀昀在《閱微草堂筆記》中記述:“今之琢玉之巧,以痕都斯坦為第一。其地即佛經之印度”,由此可見痕都斯坦玉器之精美。此件大馬士革刀刀柄由青白玉琢作馬首形,馬眼以寶石鑲嵌,光彩迷人,駿馬鬃毛飛揚,肌理飽滿有力,寫實生動;柄身下部淺浮雕蓮枝圖案,此蓮當系陸生的西番蓮或鐵線蓮,具有典型的痕都斯坦玉器風格特征。

大馬士革刀原產地印度,世界三大名刀之一,是用烏茲鋼錠制造,通常為彎刀,其最大的特點是刀身滿布各種花紋,如行云似流水,美妙異常。此刀格以折鋼鍛造,煅嵌金絲花卉紋,富麗華美;刀身為多次鍛打形成的“百煉鋼”,層層疊疊如水波紋狀,間隔清晰,花紋明顯;刀刃鋒利異常、輕薄透亮,歷經百年,無銹無蝕,尤顯品質精良。

痕都斯坦琢玉之工與大馬士革鑄刀之術皆為業內佼佼,兩強結合宛若天成,充分展現出工匠超凡的設計能力和審美藝術,以及刀本身的尊貴等級。

清嘉慶 白玉描金百壽碗

高6cm口徑11.7cm

說明:此碗薄壁,圓形敞口,斜直壁下收,矮圈足略外撇,通體雕刻壽字,寓意長命百歲,并施以描金工藝。以“百壽”作紋飾的情況始于康熙朝,并為以后各時期所采用,一般以瓷器為多見,玉器中鮮少見。外底中央陰刻無框雙行四字款“嘉慶年制”,為嘉慶一朝宮廷玉器作品。

出版:Christopher Randall編著,Pressroom出版,1998年,《THE BRUSH & THE STONE——The Dr Dean Edell Collection of Chinese Art》(《彤管與玉石——Dean教授珍藏中國藝術》圖版14

清 白玉福壽康寧鎖 長9cm

說明:玉鎖呈如意云狀,鎖栓下鏤空,用以系繩,玉鎖正面減地刻“福壽康寧”四字,另面淺浮雕靈芝、牡丹等花草紋飾,寓意“長命富貴”。玉鎖是百家鎖的一種形式。百家鎖又名“長命鎖”,古代家庭為了祈求幼子吉祥如意、健康成長,給幼童掛百家鎖,這是漢族的一種育兒風俗,在清以后廣為流傳。古時中國人認為萬物有靈,小孩從出生到十二歲之間,魂魄羸弱,不宜驚嚇,因此需要特別的護佑,百家鎖則為鎮魄之物。玉鎖作為百家鎖的形式之一,更突顯了父母對幼童的珍視,也表露了家境殷實。《紅樓夢》中賈寶玉的那塊“通靈寶玉”即是有此涵義。

出版:Christopher Randall編著,Pressroom出版,1998年,《THE BRUSH & THE STONE——The Dr Dean Edell Collection of Chinese Art》(《彤管與玉石——Dean教授珍藏中國藝術》圖版28。

來源:香港佳士得 2012年5月 編號4271

清乾隆 松梅詩文筆筒

尺寸:長9cm,寬9cm,高13cm

說明: 和田白玉制,玉質潔白無瑕。由整塊和田白玉掏膛而成,用料之大氣,極為少見。器呈圓角矩形,倭角規矩,掏膛勻凈,四足微微外撇,琢成花瓣形。筆筒正面陰刻梅花及唐代詩人劉元載妻《早梅》詩句:“南枝向暖北枝寒,一種春風有兩般。 憑仗高樓莫吹笛,大家留取倚闌干。”背面陰刻松樹及唐代詩人杜荀鶴《小松》詩文:“自小刺頭深草里,而今漸覺出蓬蒿。時人不識凌云木,直待凌云始道高。”另兩側分別以篆書及隸書淺刻詩文,極為雅致,是一件集詩、書、畫于一體的文房美器。

1757年,乾隆平定回部叛亂,收復新疆,使得玉路開放,大量和田玉料源源不斷運送京城。乾隆帝愛玉成癡,宮廷玉作極盡所能雕琢美玉供皇帝賞玩,此期玉器花樣繁多,技藝精湛,將中國玉雕藝術發展至巔峰。以玉做文房用器并不鮮見,玉臂擱、玉洗、玉筆山等,兼具實用與賞玩雙重功能。筆筒由于器形較大,對原料要求很高,故不多見,能擁有者也是非富即貴。

清乾隆 碧玉嵌白玉龍紋玉如意

長33cm

如意,歷來是國人喜聞樂見的題材,其造型脫胎于被譽為“道家仙草”的靈芝。早在漢代,就有手持靈芝仙草的羽人騎天馬,遨游于天際之間的玉雕,表達了人們長壽成仙的美好愿望。時至明清,如意更是被賦予了“如人意愿”的美好寓意,因而各種材質的如意成了人們互相贈送的首選之品,尤其是玉如意,更是惹人喜愛。

此如意柄身以整料碧玉雕琢,柄冠則以白玉鑲嵌而成,玉質溫潤光滑,觸手潤澤細膩。器身呈靈芝式,云葉首,首面浮雕正面卷體的穿云升龍,龍頭位于正中央,方頭闊嘴,龍睛怒突。龍首顙頂圓凸,此為長壽瑞征。叉狀龍角沖天直立,鬃毛細如游絲,須髯當風飄動,翻卷上翹。龍身作盤踞狀又頗富身段之變化,展于龍首兩側,蜿蜒盤曲,直至橫勾于龍首下方。龍身靈活矯鍵而又挺拔有力,剛柔并濟,深具凌空搖曳的層次感。四肢健碩,五爪回勾似鷹,充滿動感。周身鱗片光鮮,鱗次櫛比,雕琢細致入微。四周加以祥云錦地鋪墊,更添騰云駕霧之象。龍首微低,似探向下方火焰珠,作正面槍珠形象,威不可犯,英姿神武。柄身中部隆起,自上而下漸寬,曲線優美。正面淺浮雕一正面升龍,升龍盤桓處亦琢飾數朵流云,象征五爪升龍可以飛天潛淵,此如意無論藝術、質地,身分都稱得上是如意名品,當為世人所珍。