淺談王西京先生寫實人物畫中的審美元素及時代感

發布日期:2012-12-24

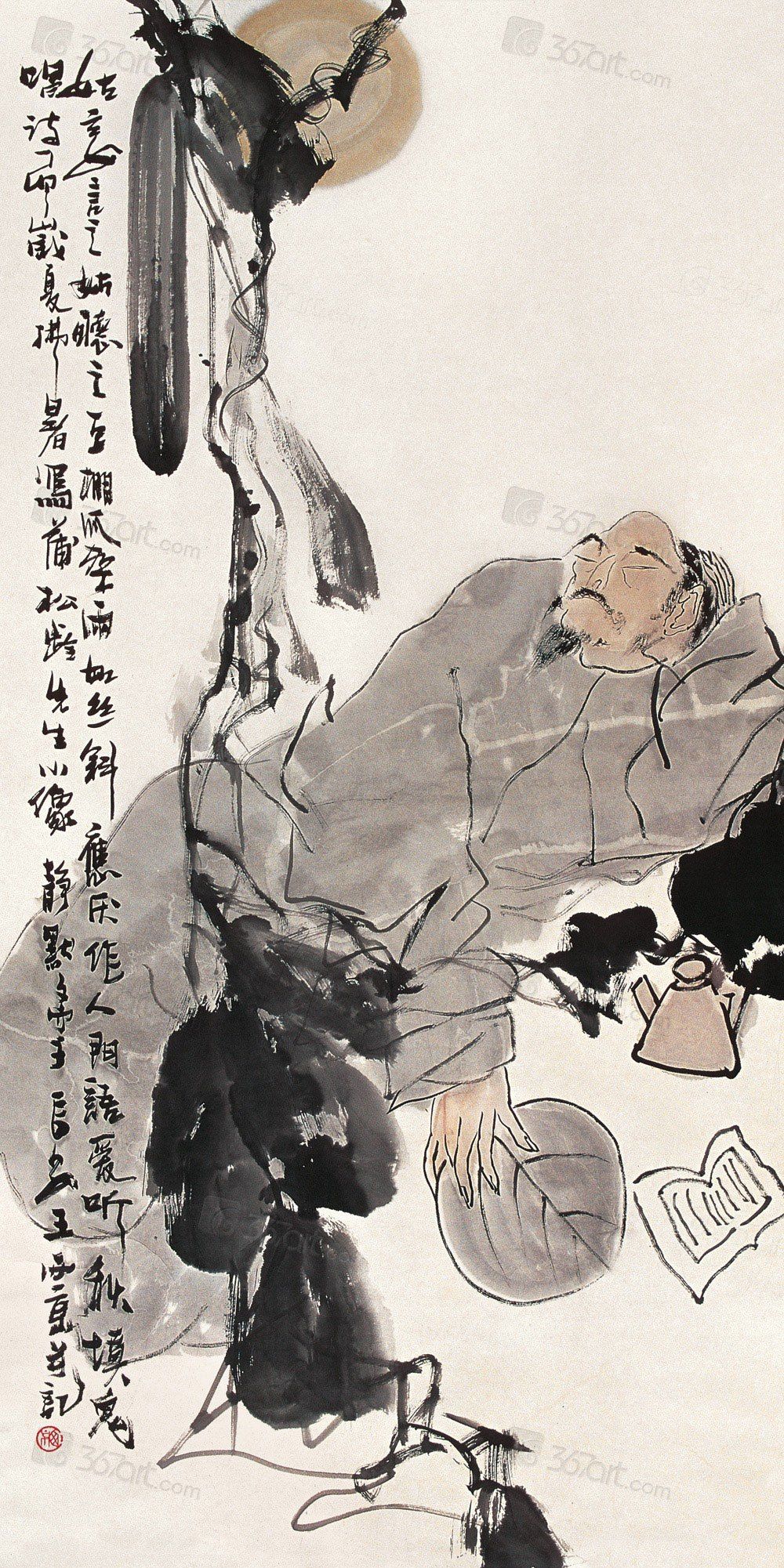

王西京 蒲松齡像

尺寸:67*67cm

一位富有使命感的畫家,應該具有和時代一致的步伐,隨時代脈搏跳動的思想,作為時代的歌手,用自己的作品去喚醒民眾。在當代畫壇,王西京先生就是一位這樣的畫家。他的繪畫主要有兩種類型,一類寫實,一類寫意。在這里,我就王西京先生寫實人物畫的審美元素及時代感,談談自己的認識。

李大釗

王西京的寫實人物畫包括兩個部分:一是表現革命領袖人物,如毛澤東、劉少奇、朱德、周恩來、鄧小平、李大釗、瞿秋白、任弼時、董必武、彭德懷、賀龍、陳毅、宋慶齡、江澤民等;另一部分是表現歷史文化人物,包括屈原、司馬遷、勾踐、王羲之、張仲景、文天祥、李時珍、蒲松齡、巴金、李可染、柳青、川端康城、張大千、戊戌六君子、阿Q等。這些畫著眼于對特定人物特定神態的描述,通過人物內在的神韻、情態及生活中最常見也最平易的鏡頭捕捉,抓住這些人物的風神,深刻地描述了他們樸素平易的生活情態,使畫面具有濃郁的生活氣息和親和力。

《創業史話》

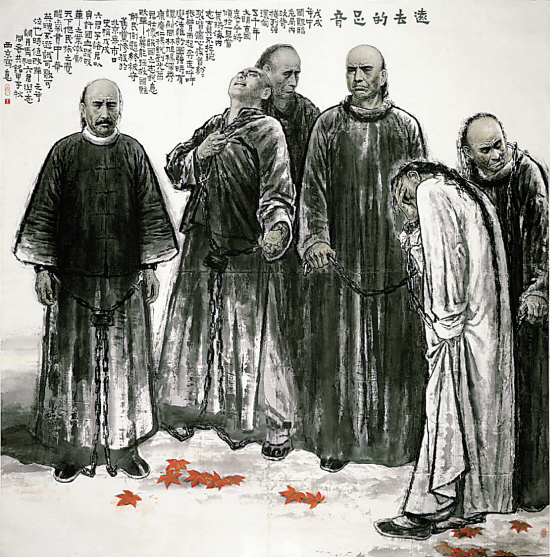

1978年的《創業史話》,刻畫了作家柳青在長安農村體驗生活的故事。此畫以柔韌的線條,濃重的筆墨,刻畫了柳青和四個農民傳神的神態。畫中人物面部細膩柔和,對人物面部細節的處理符合生活原型,場面宏大,符合傳統。當時畫家只有30來歲,就已經具有了如此深厚的寫實功底。而后創作于1984年的《遠去的足音》,更是石破天驚,獲得了第六屆全國美展獎牌,在畫壇引起了轟動。1992年,為了向黨的生日獻禮,他更是以驚人的意志和堅韌的毅力,創作了13幅領袖人物的肖像畫,再次引起關注。2004年,畫家的《春潮》橫空出世,標幟出畫家藝術生涯的另一重境界。在這里,畫家的作品與時代合拍,以強烈的歷史使命感,使思想意識和審美意識與時代合契,并以特定的審美元素及歷史責任感,成就了中國當代“西京樣”。

《遠去的足音》

如果說最早的《創業史話》等作品,是畫家扎實功底的見證;那么《遠去的足音》,鑒定了畫家畫壇實力派的地位;如果說13幅領袖人物肖像,刻畫了領袖人物卓越的風采,為他在人物畫壇領軍的地位奠定了基礎;那么《春潮》的出現,則是中國畫歷史上的一個里程碑。

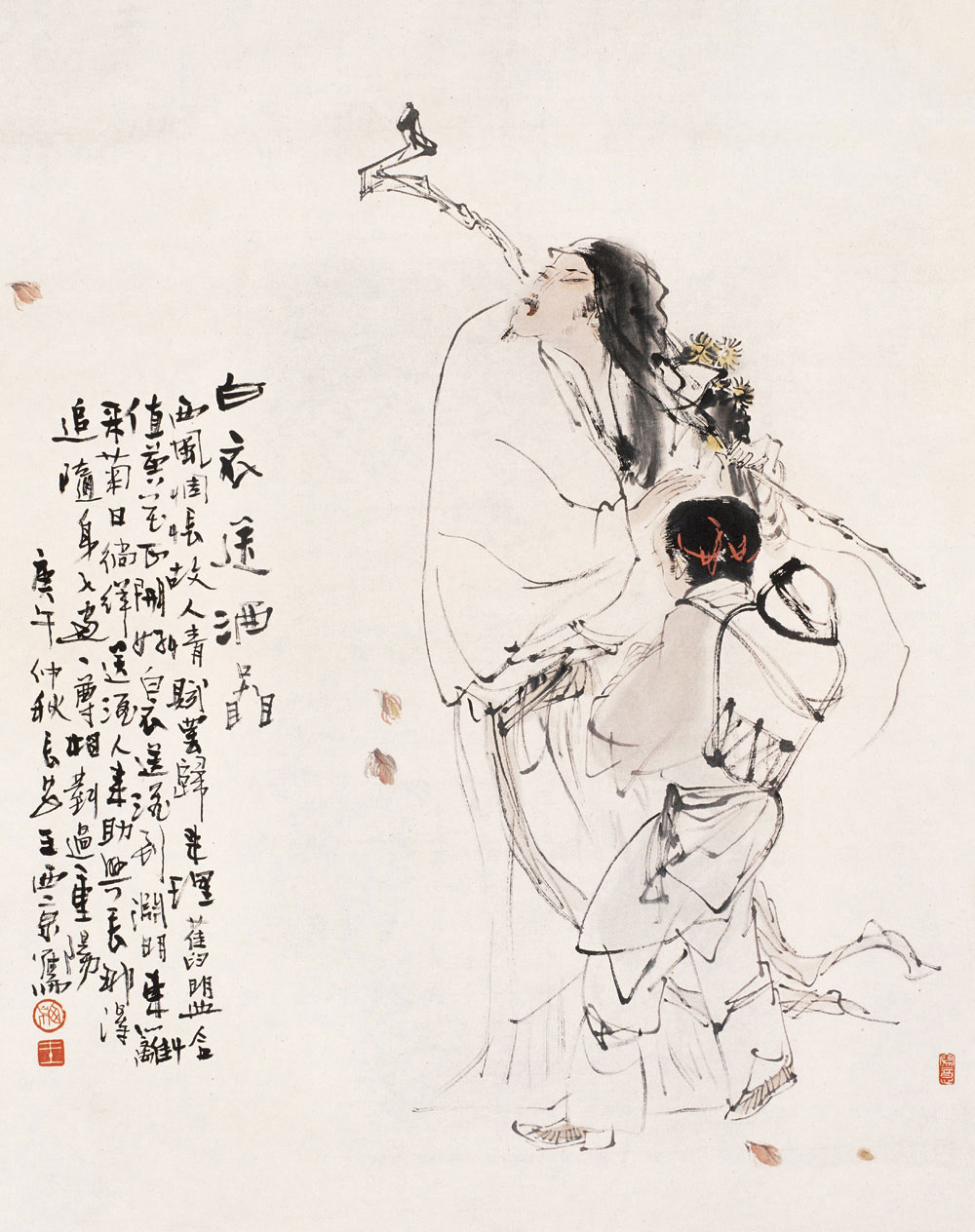

畫家以白描為主的線造型,和以墨色塊面為主的繪畫語言,形成他寫實人物畫的兩種風格。代表作有《蒲松齡像》、《文天祥》、《瞿秋白》等,以線條為主加上水墨塊面形成自己寫實人物的主要特色。從這些畫中,可以看出畫家扎實的素描功底和對傳統繪畫的浸淫聵深。他融會中西,博約攝取,在中西文化交流碰撞的過程中,領略到傳統繪畫的真諦,自發地完成心靈重塑的過程。在這里,畫家從古典的《八十七神仙卷》、《水滸葉子》、《送子天王圖》等畫中吸收創作元素,然后又從西畫的光影色彩中吸收借鑒,包容互補,使斷裂的傳統在自己的繪畫中得到整合。畫家解構了原有的傳統舊秩序,重新賦予傳統以新的審美形式。

他鐘情于領袖人物,并不是應景應時以提高自己的藝術地位,而是面對改革,發自內心的歷史使命感與憂患感的體現。雖然有很多畫家是以濃郁的政治色彩來成名立家的,但是在當時,王西京只是懷著對歷史人物風神的敬仰與深情,沒有任何私心雜念地創作了這批組畫。話說回來,如果當時確乎存在以此成名立萬的心態,那么他必然不會畫出這么多的畫作來。畫家基因中的歷史憂患感和社會使命感,促使著畫家把自己洶涌澎湃的激情用心繪出。因為他的情懷是樸素的,沒有半點的浮華與虛榮。雖然內心充滿憂患,但是卻有一股和悅之心。他對這個社會寄予著無限期望,在歷經的磨難坎坷中,明白了生命過程中所有的榮華,只有經過坎坷與磨難才會取得。因此他堅信“苦難是人生最大的財富”。

畫家以簡潔凝練、樸素無華的筆墨語言,在激蕩的情緒下,刻畫了領袖人物的安詳、睿智與平和。在畫中,這些人物造型躬親可敬,一如往常夕陽下我們心靈的安靜與放松,從不會因為重大的突發事件亂了心智。這是畫家給予我們這些寫實人物畫的審美之處,也是他對這些人物風神獨特理解后的結果。

有時想很多評論文章在描寫一個畫家的創作時,總是把畫家描寫得深刻、睿智,充滿激情,好像靈感來時那種沖動迫切感非常強烈。但是對于王西京來說,我認為他在創作之前,心靈肯定也是急切的,充滿了對畫面人物呼之欲出的渴望。然而動起筆來,心靈卻是放松愉悅的,沒有了絲毫的旖念。這是創作中最好的心態,只有抓住這種創作心態,才會使畫家的靈魂從嬗變中獲得新生。

應該說畫家是成功的,他緊緊抓住心靈的密鑰,打開所有讓自己輕松的細胞,在畫紙前面展現出自己的自在與雍容。所以,緊緊抓住這點的畫家,便實現了自己的繪畫夙愿,完成了對領袖人物靈魂的刻畫。也因此與時代的節奏合拍,使自己的繪畫成為激勵人們前進的長歌。

實際上,這個世界上的很多事情總是在犧牲中不斷如鳳凰般涅槃,在不斷地歷經中,尋求新的突破。王西京也一樣,在他藝術的開創期,他如圣徒般不斷地跋涉,不計功名利祿地尋找繪畫的真諦,從不盲目。他認為“當代文化人離中國的傳統文化越來越遠,而不是更近。”這種憂患意識始終讓他充滿深沉的使命感,但是他的內心卻是和悅的。因為他畫面中的人物,除過戊戌六君子在那個特定時代特定環境下面臨殺頭的失望悲憤外,其他的作品幾乎都流露出一股和悅的高貴之氣。這既表現了這些畫中人物的樂觀精神,也反映了畫家心靈的美好與純凈。

畫家對人物情態的描寫,沒有落入千人一面的俗套中,而是根據各人的社會角色,賦予他們不同的人文情態。如“蒲松齡像”以白描的手法刻畫了蒲松齡的安詳與深思,以簡單的線條表達出人物內心的孤傲和不羈,在眼神中還隱約隱藏著一絲無奈,這與蒲松齡政治上的徘徊不前是極其相符的。

畫家善于刻畫人物神態,根據人物性格特點,設計出特定環境下人物心理的轉換過程,賦予畫面以深刻的文化內涵與審美需要。在這里,畫家從來沒有仰視過什么人物,因為畫家明白他們來之不易的奮斗歷程。他總是站在筆下人物的角度,從他們的內心,尋求與生活相通的地方。畫中人物質樸無華,非常樸素,正是這種樸素,才凸顯出他們人格的高大。這是他深入生活、挖掘傳統,對歷史人物風神深刻理解的結果,也是他深厚文化積淀的深刻展現。從而我明白了為什么這些年來,他總是不計艱辛地頻頻帶畫家出外采風寫生。正是這種頻頻的出外寫生,才使畫家的靈魂和生活有機地結合為一體,從而產生出更大的感動。

于是,畫家深刻地理解了魯迅先生小說《阿Q正傳》中這個人物的思想特點,才使這個悲劇人物呈現出滑稽、諷刺而沉重的快感。這種諷刺性,正說明了畫家精神的集中和對傳統文學美學心態的深切關照,也表明了畫家心靈狀態的輕松愉悅。魯迅用萬把字成功地塑造了阿Q這個不朽的典型形象,高度集中地概括了民族的病態和國民的劣根性。而《阿Q畫押》,則把這種深刻的內涵濃縮在一張宣紙上,對小說人物給予深刻的刻畫。

《阿Q畫押》

在《李逵探母》的悲劇色彩與《阿Q畫押》諷刺性的審美情緒中,暗潛出畫家心靈的富庶與繁冗,從而分解了畫家思維情緒中的沉重與郁悶。這說明畫家對于經營畫面人物情態的把握及心靈的表述,一定已臻化境。有了這些扎實的繪畫功底,畫家的藝術狀態才會出現而形成“兩極分化,左右逢源”的藝術取向,從而在“兩種樣式,一種情懷”中,展露出自己超越的思想境界和審美情趣。思路的多變和形式的多樣,使畫家形成了自己獨有的藝術格調,書法用筆使畫面的寫意性大大增強,寫的過程中產生的快感,與畫家的繪畫美學深刻契合。因而在2003年,網上的一項民意調查,畫家被評為“20世紀十大水墨畫家”之一。

從畫家的多樣性中,我們可以看到畫家分解、消化、反芻能力的深厚,也看到畫家解構與重構的力量和理解的超越。他在分解寫實時,從沒有對寫意放松過自己的情緒。他不斷地消化著傳統所賦予的人文精神,以強有力的反芻能力,調和了寫實與寫意的矛盾,從而把一個閃亮的自我,突現在廣大藝術愛好者面前。他又在解構傳統與重建精神家園中,不計余力地回應時代,并且與這個時代和解,因為這個時代不和諧的聲音畢竟很微弱。

這種高度的自治、自洽精神,無疑得益于畫家對傳統精神消化的能力,更得力于他的睿智與細膩。這些,可以從一些小事中看出。畫家是一個仔細的人,雍容有度而心思縝密,從來不輕易露過一個蛛絲馬跡。就從他對一個個活動中的講話稿來說,總是字斟句酌,反復修改,直至深刻、通順、流暢才肯罷休。為此,一個講話稿的出爐,幾乎耗費了他大半夜的工夫,也許在活動前的頭一晚,他可能只有兩三個小時的睡眠時間。但是通過這點,我們當能窺視到王西京先生的藝術情懷,理解他何以成就為世界性的大畫家。為此也就明白了他為什么對歷史人物風神的刻畫,具有那么深刻的理解。