翰墨天下曉 古玉一室春

發布日期:2012-12-24

品若梅花香在骨;人如秋水玉為神。

骨氣乃有老松格;神妙直到秋毫巔。

——清代著名詩人、書法家祁雋藻

翰墨天下曉 古玉一室春

——琴劍樓/辛一夫珍藏專場主人側記

天津的收藏文化由來已久,近百年前已進入繁盛期,當年做為北京的后花園和中國北方的開放港口,它成為中國北方重要的文物集散地,積聚的傳世流散文物相當豐富。文革后國內收藏的興起也是“先有天津沈陽道,后有北京潘家園”。著名的“沈陽道”及其附近地區當年曾是租界地,那里有溥儀當年的舊居靜園與張園,許多清朝的遺老遺少、民國年間的權貴都曾在此居住,其中包括小德張、張學良等人,許多顯要來津時,都少不了攜帶珍玩。與此同時,天津本就不乏“八大家”這樣的富豪,家藏甚豐,且又出現過安麓村、徐世章、周叔弢、張叔誠、汪士元等收藏大家,所以天津歷來“有老東西”。乾隆年間宮中擺設的葫蘆瓶、曾經拍出一千多萬高價的明成化青花九秋罐、明代早期的攜琴訪友大梅瓶,都出自天津古物市場里最具特色的地攤。馮驥才、馬未都,這些文化界、收藏界的大腕早年間都是這個古物市場里“淘寶”“撿漏”的常客……

就在天津這塊收藏文化的沃土上,中國作家協會會員、中國書法家協會會員,現年82歲的辛一夫老先生幼承家學,及長受業于津門名家,不僅在文學、書法藝術領域有所造詣,更是用八十載春秋打造出了傳奇式的收藏人生。

辛一夫,字老辛,號隱木子,別署笑雨。1929年9月生于天津一個名符其實的名門望族。那時的辛家當屬書香門弟,富貴人家,小時住在有著十個四合院的舊宅中,在奶媽丫鬟相伴的奢香榮華中泡大……往上追溯,這位辛棄疾的宗裔,其曾祖父辛家彥是同治甲戌年的翰林,也就是同治的老師;曾祖父的弟弟辛樾(號蔭圃)是當時的著名畫家,其畫作曾受到中國和日本專業人士追捧;祖父辛樹人曾與張伯苓一道開辦了南開大學,是周恩來的老師,祖父還曾在光緒年間開辦了一所音樂體育傳習所,也就是現在天津音樂學院和天津體育學院的前身;祖父當年娶了天津著名八大家之一劉家的千金,即辛一夫的祖母劉鳳鳴,她同時也是現代著名畫家劉奎林的姑母;父親辛鼎秋與周恩來是同窗好友,小時候,辛一夫還時常聽父親講述與周恩來一道踢足球的往事;而今辛一夫自已,那也是在天津師范大學、南開大學有名的客座講授,正如老話所說的,這生活“都挑了尖了” ,……

就是這樣一位名門之后,五歲開始便在家館(自設的私塾)尊投祖父,蒙養國學,精煉書畫古琴,后在父親的熏陶下,學習魏碑及秦篆,八歲師從功力深厚的王襄先生學習甲骨、金文,師從師陳蒿洲先生學習隸書及章草,又師從穆壽山先生學治印,或許是天意安排,使辛一夫長期身受四堂之教,博采眾長,受益匪淺。可以說,辛一夫在傳統文化中徜徉了幾十年,憑借對藝術虔誠執著,還有骨髓中的清秀飄逸,他賦予了書法藝術一份特別的神韻和色彩。他獨創一套章草、狂草書法理論,所作章草古雅遒勁而富時代意趣,所作狂草用筆剛挺遒勁,灑落奔入,韻味橫溢。還有白文篆刻,用刀洗練,結體寬博,氣度恢宏—篇篇墨筆下面留下了老人對歲月的詮釋以及對書法藝術的感悟,故作品入選“全國首屆書法篆刻展”、“辛一夫、馮驥才、梁斌三作家金石書畫聯展”1979年在天津獲得了空前的成功……

以書法篆刻與天下相馳騁,中外知名亦非偶然。在辛一夫用獨特的書法品咂著許多純情而質樸的感受,以單純的語言訴說著自己內心對“生命”意義的體驗與關愛的同時,他又領悟西方畫家技法,使用虛與實、具象與抽象等筆墨語言,開始了現代派抽象畫的創作,在他的畫作中,一束靈光與一種希望,一泓清流與一種靜謐,一股夏風與一種美好……在似光似影、若煙若霞的背景中,創造出了一種亦真亦幻、耐人尋味的抽像畫藝術語境,曾成功在匈牙利舉辦個人抽象畫展,作品在法國、美國、日本等國展出及在報刊發表,同時被幾大博物館、紀念館收藏。

書法、繪畫固然能容納下他的筆墨,又怎能寫盡他的心胸呢?軀體和感情同步變老本是人生的和諧,而他在軀體走向耄耋之時感情卻并不就日益麻木,腦之水面總泛起漣漪,甚至翻騰著波濤。如今,寫作仍然是他另一種自由的創造,讓他的靈魂越發奔放——辛一夫以自己獨特的觀察力、審視力、想象力、思變力、創造力,探索出了自己的文學人生之路。作為書畫家,如此傾心于文字,原本是一件帶著冒險精神的事。畢竟,繪畫作為視覺藝術與文字的表達方式有許多不同之處。但卻以他豐沛的藝術精神,看似率性實則輕靈地駕馭了這種表達方式,所寫文章一氣呵成,從不打草稿。從詩歌、散文、小說到人物傳記的創作,文學成為辛一夫人生整體藝術的一個組成部分。長篇小說《殘夢》、《都市人家》、《九曲十入彎》,中篇小說《卞姐》、《0》、《神仙、老虎、狗》----220多萬字的白紙黑字,得有多么明澈的心,才能從容地安置這些黑與白啊!探其根源,原來寫作技法當年受了老舍先生的精心點拔,再有朱自清先生的辛勤教誨,所以后來,張大千夫人親自授權其撰寫長篇傳記《張大千傳》也就毫不費力了。

正是因為優秀的家族傳承、藝術之路上的修行和靜心,以及對多門類藝術的精通與領悟,造就了辛一夫古玩收藏上的獨具慧眼。說起收藏的起因,還得從家里的老人們說起。

辛一夫的祖父除了擁有一些傳世家藏外,非常熱衷于玩瓷器、玉器、字畫,常與天津的收藏家、鑒賞家一起縱論文物、評定真偽等級、探討藏品的造詣。在這樣的家庭氛圍熏陶下,辛一夫自孩提時代便對文物情有獨鐘。還記得八、九歲時,祖父與天津玉器大收藏家張叔誠時常交換玉器,望聞問切,一摸便知年代,站在一邊的耳濡目染的辛一夫玩玉器的起點那不能不叫高。那時跟現在臺灣人一樣,當時流行玩古玉,尤其是玩古玉的沁,對真正的雞白又返出沁來至少兩千年的見解,極其推崇。辛一夫從12歲開始買玉,天寶路“鬼市”給他種下了對古玩市場的最初印象。那時,北京的王爺貴公子弟也時常到天津來“搶貨”,見玉比闊斗眼力。于是,家境殷實的辛一夫養成了遇見好沁色的玉,別人要多少錢給多少錢,從不議價的習慣,一來二往,他的藏玉非王即貴,每件都是至尊極品。成年后的辛一夫在美國幾大博物館考察參觀時,隨意就古玉展品一評論,便惹得一大幫人圍觀和洗耳聆聽,那可都是童子功的功底造就的啊。

然而,正如唐人張懷瓘所言“懌思通理,從心所如”, 辛一夫深諳以通達物性俯仰天地的情懷來養育自己心性的道理。一直以來,他堅守自己內心純凈的領地,始終以極其謙遜的態度對尤物們頂禮膜拜。幾十年來,他不事張揚,悄悄地收集了大量極品,藏品涉及瓷器、玉器、書畫、青銅劍等等,但那都是關起門來自娛自樂,然而,就在他七十九歲那年,突然頓悟,“得對歷史有點貢獻了”, 就像美國巴菲特《做你自己》一書中所寫的:“保守有時,舍棄有時。凡事皆有定期,天下萬物皆有定時。生有時,死有時;栽種有時,拔除有時;尋找有時,失落有時;保守有時,舍棄有時……”現在到了敞開心扉的時刻了,“那些東西既然到我家了,那是我的責任”,讓自已的藏品用于更多的交流,以此實現文化傳承的目的,這才是一個大家的所為啊。

于是,為了在紛繁的生活里有一個亙古不變的心性,他放棄了美國舒適生活,回到文化根基之地天津,過起了大隱于市的日子。正好應了他當初在洛杉磯與張愛玲隨意敘談時,所說的“在孤獨中能出東西”,2009年9月,辛一夫用七十余年的收藏經驗與心血,精心撰寫后出版《中國古玉器鑒賞與評估》一書,為世人闡述中國古玉器的歷史進程和時代特征。因為他堅信:在古代世界的諸多文明中,沒有任何一個民族像中國先民那樣賦予玉如此深的內涵:“君子比德于玉”,“君子無故,玉不去身”。玉,儼然成為君子的化身和代表,成為美德的代名詞。見跡明心,辛老決心用自己的藏品為中國城市的玉文化潤色!

說起辛老的玉,大部分都是在1945年到1948年間,在北大旁聽讀書時收的,那時家境殷實,總能收到品相極好的戰國古玉。對于收來的好玉器,他每次都欣喜若狂,不間斷將玉器把玩在手里,“它還沒完全活過來,再過一段時日,它又變樣兒了。玩玉玩的就是過程,從前,它在皇帝手中是一個樣兒,隨之葬于地下,幾千年后重見天日,之后一點點被盤活,這個過程便是一次再生。”同時,許多老一輩收藏家都推崇煮玉,認為沸點來臨時,真假玉沁一看了然,煮玉也是辛老早年最大的樂趣。記得有一件玉環,他先后煮過六次,每次都是精心準備好老弦、高鍋、竹簽等器具,把水逐漸加熱,小心翼翼地依次提灰,晾涼,反復觀察,反復研究。有時溫度把握不好,把鑲嵌物給煮掉了,很是惋惜,但更慶幸的是,看到玉器的沁一次比一次煮開,著色變深,那種心情愉悅程度無法用言語表達。

值得一提的是,辛一夫自16歲時開始打臺球,他寫的《怎樣打臺球》一書曾被臺灣當作臺球推廣的重要教材,而他的玉器收藏人生也好比臺球一般,臺球講求“出桿穩”,從中悟出就是做人要穩,也就是踏實不浮躁,正是因為這樣的性格,才以大家身份,匯聚齊了奇玉珍玉;臺球講求“擊點要準”,這也好比人看玉的眼光;可只是準還不夠,還要看球的全盤走位。所以,辛老的玉器藏品今天看來,不得不嘆服其眼光的長遠性,全然不顧暫時的輸贏,才有了現在的巨大收獲。

和所有中國藏家一樣,七十年代,辛家同樣也經歷過浩蕩的文革活動,那么,這些絕好的玉器珍玩是如何保存下來的?辛老一家曾將玉器寶物層層包好,置于一個個硬質木盒內,在黑夜里悄悄地深埋進煙煤堆里,這樣才使得這些千年寶物躲過了一劫。但當初仍然有過令人心痛的損失,那些無比珍貴的古字畫、瓷器由于實在沒法藏匿,只有被迫剪下一角,留下殘片,其余全部剪碎或燒毀化為灰燼,而瓷器,也只有心痛地沉入到了海河中……

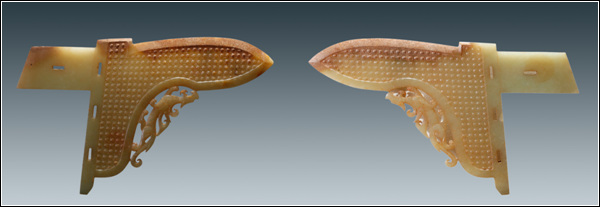

而今,我們還能親眼見到這些珍貴的玉器,絕對是上世修來的福分。2011年6月6日,辛老將拿出珍藏一生堪稱“絕對標準器”的玉器,在北京亮馬河大廈隆重舉辦“琴劍樓/辛一夫珍藏專場拍賣會”,那充滿著尚武精神、堅韌氣質的龍鳳玉雕禮器;那充分顯示躇躊滿志、意欲爭霸、兇悍威武的凌云氣概的黃玉勾云紋三穿戈;那多一分則膩,少一寸則蠢,用料大用工多的浮雕螭紋羽觴杯;還有那通體皆靈,似有拔天撼地的驅邪逐魅之氣概、觀后無不令人賞心悅目的雞骨白龍鳳紋壁……無一不是地位、財富和王權的象征,體現出強烈的時代精神的尤物!

回看辛老,一雙看遍世事卻不混沌的眼睛,一枝寫盡滄桑卻不孤寂的筆,一顆蒼老卻又始終年輕的心,或許,因為做到了這些,才繪出了人生最平淡卻又最濃艷的畫面……