稀世之珍——南北朝麻布菩薩像幡掛考論

發布日期:2012-12-24

前言

隨著佛教藝術品拍賣走勢的不斷上揚,佛教藝術品成為拍賣市場中獨樹一幟的亮點,這建立在人們越來越多地關注佛教文化、關注修身養性及身心健康的基礎之上。就目前來看,佛教藝術品拍賣趨向精品化,這對中國拍賣行業未來的整體行情相當利好。令人興奮的是:至今為止,還沒有如此罕見的佛教藝術珍寶——南北朝麻布菩薩像幡掛、南北朝紙質菩薩像、西夏文金書藍箋紙質佛經進入拍界。作為擁有成功佛教藝術品拍賣經驗、能夠結合自身特色及創新經營理念的中拍國際,將于6月6日下午在北京亮馬河大廈舉行的“2011年春拍書畫精品拍賣”場上,隆重推出這些重量級佛教藝術精品,敬請賞侯!

稀世之珍-南北朝麻布菩薩像幡掛考論

佛教藝術作為一種特殊的藝術形式,在中國及世界藝術史上都占據著極為重要的地位,也是人們喜聞樂見的宗教藝術。近年來,各式鎏金佛造像、唐卡一直都是藝術品拍賣市場上的活躍分子,但是由于年代久遠,佛教藝術品的早期作品一直罕見。

2011年3月,北京中拍國際拍賣有限公司征集到一對菩薩像幡掛,買家覺得是宋或西夏時期作品。但是撲面而來的早期風格氣息,突顯它遠遠早于宋遼西夏這些朝代的藝術創作,隨著認識分析的深入,讓人不敢相信又驚異的答案出現了:它是早于隋唐的中國佛教藝術作品,如果說是印度佛教的內容與希臘、羅馬的雕刻藝術結合是融合中、印、西域藝術風格為一體的極具藝術特色與時代特征的南北朝時期的藝術創作,堪稱極珍之寶。

這兩幅幡掛各寬30厘米,高160厘米,為早期麻布質地。其頂部分別有一三角形幡頭,內有一神情莊嚴肅穆蓮花座佛像。中間主體部分為極富女性特征的菩薩像,身體袒露,身軀豐腴圓滿而溫雅柔和,軀體起伏變化十分明顯,繪制以線描為主,輪廓線以墨線勾出。面部上呈現高鼻、深眼、厚唇,面容豐腴圓滿。雙耳下垂,飾有大耳環,頸部有蠶節紋,頸掛項鏈和瓔珞,下腰部也以配飾遮擋,臂腕戴釧,腳裸帶有鈴鐺等,眼部和肢體加以紅色暈染,手足局部細節刻畫細膩生動,底部帶有紅藍相間豎條紋。從敦煌壁畫等論證資料及遺落于俄羅斯、英國的實物資料看,兩幅畫像整體特征為南北朝至唐時期在西域盛行的幡掛。造像主體帶有濃郁的印度佛造像風格,而幡掛上部三角幡頭上的坐佛形象又是漢地風格,因此,此幡掛應是南北朝時期佛教藝術在中國西域密切交融時期中國西域的作品,而非純印度作品。

兩幅幡掛呈現左右對狀稱,菩薩雙腿交叉站姿,姿態優美,它們整體風格一致,又有細節差別。其中左邊幡掛菩薩卷發披肩,其左手手持荷花,右手持凈瓶,梅花頭飾,目光低垂,腦背閃耀出雙環圓形光環,環邊飾有吉祥花案,七顆連珠紋。右邊幡掛菩薩仰目順眉,月牙發冠,其左手手掌上展,右手下垂,五指微曲,右手邊略有殘缺,六顆連珠紋。右邊菩薩像周邊點綴的吉祥花圖案與左邊菩薩像花紋有所區別,但兩者都富有立體感。(圖)

南北朝麻布菩薩像幡掛(左) 南北朝麻布菩薩像幡掛 (右)

概括地說,此對幡掛菩薩像身軀幾乎完全是印度佛教菩薩女性形像,它們以少見的麻布為佛畫材質,通過使用礦料石色,畫法上采用明暗表現法,整體具有明顯的印度、希臘以及中國西域多方交融的特征,畫風自由簡練。

§麻布質地材質

由于時間久遠,每次卷開菩薩畫,麻布纖維剝落,讓人不得不小心翼翼地減少打開次數。為慎重起見,中拍國際拍賣有限公司分別求教于各方面的專家,從作品質地、畫風風格等多方面對作品進行了審慎的評鑒。國家博物館研究館員、古書畫鑒定泰斗呂長生;首博織繡鑒定、修復專家王亞蓉;中國敦煌學理事、著名石窟專家董玉祥教授三位專家分別從不同的鑒評角度考證了作品,均一致排除近現代作偽的可能。

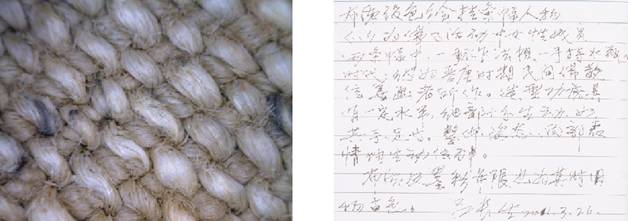

圖1:織繡專家王亞蓉正對菩薩像幡掛進行材質鑒定

圖2:織繡專家呂長生正對菩薩像幡掛仔細鑒定

對于菩薩畫的質地,幾十年從事考古紡織品文物現場發掘保護研究鑒定工作,曾參與湖南長沙馬王堆一號、三號漢墓保護研究工作的織繡品方面的文鑒專家王亞蓉在用放大鏡、高倍密度鏡等仔細觀察后,認定“該織品為麻布地彩繪佛幡,它采用平紋路編織方法,每平方厘米經線14根,緯線8根”。業界公認的古書畫鑒定泰斗、國家博物館研究館員呂長生老先生鑒定后也欣然提筆:“布質及墨彩年限斷定為舊物古色”。

圖3:菩薩像幡掛布質經緯線55倍放大

每平方厘米經線14根,緯線8根。 圖4:古書畫鑒定泰斗呂長生筆跡

|

圖5:魏晉麻織品彩繪 巾幗待女圖 布質參照圖,出自《甘肅文物菁華》。

|

圖6:116菩薩像幡 布質參照圖 出自《俄藏敦煌藝術品》

|

另外,在這其間,對從畫品上掉下的麻布細絲,王亞蓉專家放在嘴邊舔了舔,之后分析道:該幡掛織品的稀疏狀況形成原因,是因為離開本土原有環境后,棉麻絲質逐步脫落造成的。

目前市場上流傳的佛教織品錦緞材質的多,但以麻布為質地的存世量極少,所以“該菩薩幡掛市場少見,屬珍稀物品”。

圖7:菩薩像幡掛 麻布破損處橫斷面55倍放大

眾所周知,公元10世紀以前的佛教繪畫作品現存量極少,一些珍貴的文化遺產更是流失在世界各地,此類菩薩形像除少量洞窟壁畫中得以流傳下來外,此前絹本、紙本繪畫均未發現有傳世原作,傳至今日的顧愷之的《洛神賦》等絹畫也是唐宋摹本,而非原作。而在麻布上作畫,比紙上或絹本更難,所以更顯得彌足珍貴。通過廣泛了解,近些年甘肅、青海、新疆三省,均有南北朝時期的絲麻織品出現,有些織品甚至具有美好如初的狀態。

§礦料石色

通過放大對比,我們可以看到,菩薩畫采用礦物質顏料繪制而成。顯微鏡觀察下,用天然礦石顏料著色后的布質表面,著色痕跡粗糙,類似“沙皮”,而以天然礦石的植物、化學合成顏料著色則比較平滑。

圖8:麻布菩薩像幡掛表面礦物顏料55倍放大

圖9:麻布菩薩像幡掛 (局部)青金石色

麻布菩薩像幡掛(局部)朱砂色

麻布菩薩像幡掛 (局部)綠松石色

據了解,傳統的中國畫顏料,分成礦物顏料與植物顏料兩大類,也就是通常說的石色和水色。從使用歷史上講,先有礦物,后有植物,礦物質顏料是最早用于繪畫的顏料。它具有華麗高貴、渾厚多變的視覺效果,千年不易褪色、性質穩定、色彩鮮艷。天然礦石顏料有朱砂、綠松石、珊瑚、青金石、石綠、石黃、泥金、泥銀等,它曾廣泛應用于壁畫、建筑彩繪等地方。

不同時期審美觀的差異,使畫中所用的顏料也不同。在先秦兩漢時期,受到五行論的影響,在色彩上通常以五行色為最根本的色彩,顏料多為比較容易加工的石色。到魏晉時期,伴隨繪畫藝術的發展并受佛教藝術影響,代之以“隨類賦彩”的色彩理論,所使用的顏料較先秦兩漢時期在色彩效果上更為豐富。到了隋唐五代時期,由于國家空前的強盛,人們開始追求能夠體現當時民族自信心空前強盛的色彩表達方式,加之絹等材料的改良和暈染技法的發展,顏料得到空前的發展。而到了宋元時期,“墨分五彩”的新追求使得水色因為其自身性質的特點開始被廣泛使用。

此作品采用石色繪制,就是說,從礦物質顏料的使用狀況分析,此作品的形成應在宋朝之前,兩漢之后。再結合對麻布質地的考究,由此可推斷,這兩幅佛畫的制作時期大約在南北朝時期。因為之后的隋唐朝時期,佛教推廣已經到了普及化的成熟地步,佛教地位已被推崇到極高地位,由于國力已趨強盛,此期大唐盛世時期的佛像畫,除壁畫外,一般都采用工藝精良的絹布或紙材質了。近年受人追捧的唐卡也是此期遺風的繼承者。而在南北朝時期,尤其是在當時的中國西域地帶,小國林立,佛教被大力推薦,但由于此期此地域的佛教文化處于交融發展時期,人們從佛經中感悟佛法,也在無拘無束中,借助各種材質創造出了形式多樣的表達佛經內容,所涉故事的佛教繪畫亦稱“經變畫”,此期進行經變畫創作的載體有墻壁、紙、絹、布、木板、石板等,麻布是西域當時地區易見的織品,被人們采用當用以繪畫也是應有之事。

著名石窟專家董玉祥教授對此菩薩幡掛鑒定后也認為:“兩幅作品存世量少,保存完整,品相較好,歷史價值及藝術價值高,罕見珍貴。”(董玉祥教授現為甘肅省文物考古研究所研究員,同時兼任中國敦煌學、吐魯番學會理事,麥積山藝術研究會副會長。近五十年來,董教授走遍甘肅各地大小石窟和全國各地主要石窟,掌握大量的第一手資料,為全國、特別是甘肅各地的石窟研究做出了突出的貢獻,對于中國早期佛教繪畫史有深入的研究。)

圖10:著名石窟專家董玉祥教授鑒定麻布菩薩像幡掛

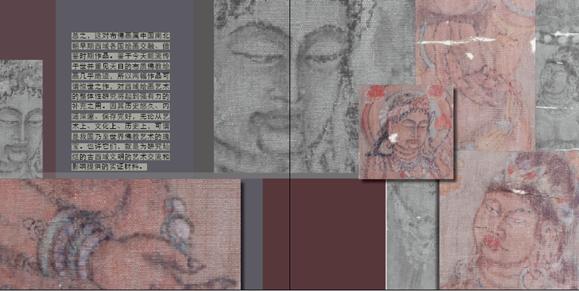

§多方交融的畫風

仔細觀察這對幡掛,是結合、融匯不同地域文化的藝術成就而創作的:菩薩從頭發、鼻梁、眼窩、嘴唇到下巴都帶有印度人的某些特點,軀體畫法帶有明顯學習融匯了希臘風格的藝術時期風格,還有身上配飾,如臂腕戴釧,赤足帶有鈴鐺等,都顯示了佛教自印度與西亞傳入中國的基本特征。但是,菩薩面顏滋潤,寬額圓臉,雙目微閉,寬容祥和,表明菩薩在精神內質上又不是印度的,是一種東方靈魂的高尚夢幻。佛教傳播到中國,必然會融合本土文化的成就及精神內涵。中國人更注重自身內省,其外部表現形式,就是體現在面部表情的大度化,即讓人覺得親切又具高深感。這種繪畫語言是超越宗教范圍的東西方文化的有機結合,是成就了不同文化交融的杰出成果。

圖11:《中國美術分類全集》

圖12:麻布菩薩像幡掛(局部 卷發)

|

(圖11中為因緣佛傳圖局部位于左側的護法像。他頭發卷曲,頂束一冠,裸上身,耳飾環,佩項圈、瓔珞,手執法器。所繪護法像用筆簡練,臂部及面部下頜均有陰影部,以表現明暗關系,與中拍國際所征麻布菩薩像幡掛中的菩薩卷發形象類似。)

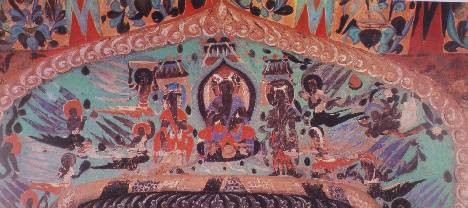

圖13:《中國美術全集》第16冊新疆石窟壁畫

96圖 龜茲國王托提卡及王后像 克孜爾第205窟

圖14:麻布菩薩像幡掛 (局部 寬臉)

|

|

|

(圖13中菩薩臉形、眼部及脖子的繪畫處理與麻布菩薩像幡形象有相似之處。)

佛教藝術作品是創作者所處時期歷史文化的體現,是相應歷史時期的社會、政治、經濟、文化生活面貌的直觀反映。回顧我國兩晉(十六國)南北朝時期,是歷史上最動蕩、最混亂的時期,這一時期發生了許多滄桑分合的巨大變化,就在中原地帶戰亂頻發之時,當時的中國西域卻是高昌、龜茲、樓蘭等西域小國林立,是相安無事的繁榮發展時期。這些小國身處當時東西文化、經濟貿易的交流要沖,隨著經濟文化的頻繁交流,各國之間的宗教文化也發生了深度交融,而且當時世界各地的宗教先后經由此傳入內地,西域成為了世界古代宗教最活躍最發達的地方,特別是佛教這種狂熱的宗教信仰一直在這個地區持續了幾百年。由此可見,南北朝時期的西域,是佛國林立、佛教文化高度發展的地域。

于是,此期此地佛教繪畫中融合了來自中原漢地、印度、樓蘭等西域本土及摩尼教繪畫的特點,成為當時世界藝術的集大成者,印度風教、西亞火祆教、敘利亞景教、波斯摩尼教。都對該地區的意識形態和藝術特征有所影響。

就在當時,印度犍陀羅藝術進入萌芽期,靠近中國的庫車、龜茲、旦旦烏克立等地的印度藝術家,開始受到中國繪畫的影響,創造出一些具有優美線條的白描式壁畫。他們向東結合中國畫家的白描筆法,向西則大量吸收希臘、羅馬雕刻技法以及人物造型方面的特征,最終形成健陀羅藝術,在題材與風格上可謂五花八門。同樣,在我國的西域地帶,也形成了集犍陀羅藝術和中國西域風格相融合的綜合性風格。

特別是我國兩晉(十六國)特別是南北朝時期,也可稱作是中國歷史上一個思想最解放、個性最張揚的唯美時代,在這個輕國家、重自我、熱情而富有個性的時代,命數無常、朝生暮死,社會價值觀極不統一。于是,整個社會對個體之人才性、氣質、容貌、格調的品藻,也在一定程度上成就了這一時期的人物畫藝術,那些未經雕飾的、人性化的佛像畫人物創作,還沒有形成任何程式化的畫風,特別是佛教經變畫的創作處于自由開放的時期,不受任何程式拘束,沒有陷入完全的宗教儀規和表達程式理念的束縛。之后的隋唐,佛畫創作已隨著宗教儀規的系統化、程式化特征而步入了程式化階段,此后經變畫創作開始受程式化影響太精準,反而少了奔放自然的氣息。

我國目前流傳下來的書畫作品多是畫以名傳,能在民間保留的高古類藝術作品極少。正如我國的書法歷來推崇漢碑,而漢代的隸書并無章法約束的死板,書寫隨意,反而使我們能感知漢代人的用筆方法及書寫習慣。此對菩薩像幡掛同樣用筆簡練,對人物的神態刻畫極其真實,她真正代表了當時人們百姓對佛界的認識是那樣的美好,那樣的親近,反映出當時的古代先民對佛國的美好想象,是真正的從內心去愛戴,去信仰。正是因為如此,他們才結合自己的生活、結合自己的所見、結合自己的想像,表達出了他們理想中的菩薩形象,這也正是他們留給今人的精神財富。

圖15:唐朝繪畫造型步入程式化

中拍國際征集到的兩幅幡掛經變畫,它不拘一格的繪畫風格,再一次彰顯了其形成于精神文化處于自由交融、少有程式拘束的佛教經變畫的早期創作時期,而不是在已經有格式化拘束的隋唐時期,它是當年各國文化藝術的交融。正如國家博物館研究館員、古書畫鑒定泰斗呂長生鑒定后所認為的:“此畫既吸收外來佛教繪畫特點,又夾雜許多本土化想像,畫法勁道,造型功底具有一定水平,細部十分生動,手足、面部表情均生動傳神……”

§菩薩的形象特征

千載之下,在筆墨技法無所不用其極的今天,當我們以寫實的作風、挑剔的目光審視這兩幅高古佛教繪畫作品時,可以發現,那稚拙樸素的境界恰恰正是力圖返樸歸真的現代畫家們所追求的。而就在對這兩幅幡掛的審視過程中,對于畫中的菩薩形象,也曾有人提出不同的看法和觀點:

觀點一:此種菩薩像不會以一對的形制出現。

圖16:《天竺之魂—印度古國青銅雕像》圖17 :《中國美術全集》14冊 敦煌壁畫(上)

一五六 說法龕楣 西千佛洞七窟 中心柱南龕上

典型的一佛二菩薩說法圖,畫面對稱,構思巧妙。)

|

(左圖中毗濕奴右側女伴(室利)左手持蓮花,左側的另一女伴左手持一枝帶蓓蕾的花梗,姿勢優美,兩個女伴呈現出非常優雅的樣子。不單是我國在構圖形式上喜歡對稱的形式,世界各國的早期繪畫中,都有對稱人物形式的出現,此類對稱式構圖形式比比皆是。)

觀點二:菩薩形像不會是裸露的。

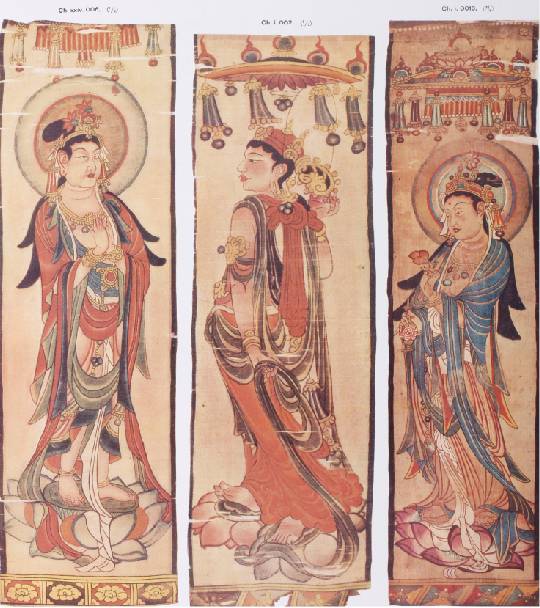

有人提出:佛教繪畫作品,幾乎見不到裸露的菩薩形像。而當我們翻開《中國美術全集》等書籍時,我們看到了一系列熟悉的影子。

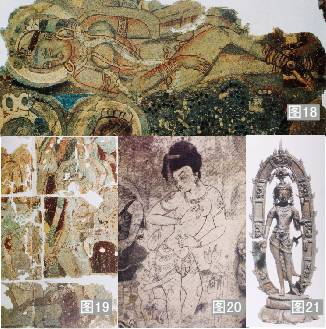

圖18 :《中國美術分類全集——中國新疆壁畫全集 克孜爾1》

一二八圖 佛傳圖局部 八四窟

(躺臥在佛腳下的是吉祥慧女。她全身幾乎赤裸,僅有臂釧、腰帶和腳環等裝飾。)

圖19 :《中國美術分類全集——中國新疆壁畫全集 克孜爾1》

一二O圖有相夫人 八三窟

(這位夫人幾乎全身赤裸,僅有臂釧、腰帶和腳環等佩身,豐碩兩乳畢露,出胯扭腰,是克孜爾壁畫中罕見的優美舞蹈圖像。)

圖20 :《中國美術全集》第13冊寺觀壁畫(上)

八圖 唐 吉祥天女于闐,新疆和田丹丹烏里克廢寺

(畫中吉祥天女裸露的身姿呈優美的S形曲線,它運用了印度古代藝術家塑造女性人體時常用的“三屈法”,吉祥天女形象似鐵線描勾勒,略施色彩暈染,反映出外來藝術民族化的特點,但此造像已是明顯的漢地人物形象,說明此期此地佛教藝術已經受到漢地風格的重大影響。)

圖21 :《天竺之魂—印度古國青銅雕像》1圖 文殊室利

事實證明,兩幅菩薩幡掛經變畫的菩薩形像與以上四圖中女像相吻合,均大部身體裸露,胸圓,其裸身表示不受世俗污染,心不生分別。這并不是對菩薩的不敬,與之相反,其作者的身份不管是僧人與否,他一定是帶著極度虔誠的心,充滿著對宗教異乎尋常的熱忱與真誠的使命感來進行畫作,正如《陀羅尼集經》卷二所說:“其作像法,先以香水泥地作壇,喚一二三好巧畫師,日日灑浴,與其畫師受八戒齋。其畫匠人諸根端好,性善真正,具信五根。著新凈衣,斷諸談論……”

觀點三:菩薩雙腿交叉的動作很是怪異。

如果我們以隋唐之后的程式化的漢地佛教繪畫形象看,菩薩交腳似有怪異。但是在早期佛教藝術創作中交腳菩薩形象都是常見形象,這恐怕也是當時的創作者們以“生活入畫”的寫照。敦煌石窟(第254、275、259窟)中就有南北朝時期的交腳彌勒菩薩形象,這類“呈交腳式坐式的菩薩為西域傳來的造像樣式”(《敦煌鑒賞》P27),而在廣泛流傳的藏式金銅菩薩造像中,交腳菩薩也是常見的形象。

圖22 :《中國美術全集》第7冊 敦煌彩塑 北魏(439-535年)

圖23 :《中國美術全集》第7冊 敦煌彩塑

北涼(421-439年)

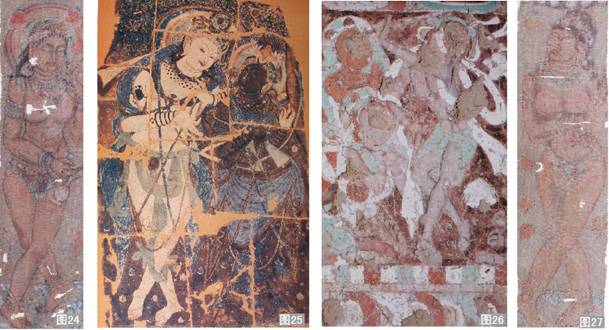

圖24、圖27 :南北朝麻布菩薩像幡掛 局部 雙腿立式交叉

圖25 :《中國美術全集》第16冊 新疆石窟壁畫

119圖度樂神善愛健達婆王 克孜爾某窟

圖26 :《中國美術分類全集——中國新疆壁畫全集 吐峪溝 柏孜克里克》

二六 后壁南端中層四四窟

(中拍國際菩薩像幡掛女菩薩的交叉雙腿姿勢畫法,與以上圖25、圖26十分極其相似。但與它們相比,兩幡掛菩薩像的運筆、線條、細部描繪更具個性化,雖與圖25、圖26中人物明暗處理法相似,卻又略有不同,幡掛菩薩像應符合文人佛畫興盛時的南北時期人物畫的特征。)

觀點四:麻布幡掛畫的是夜叉而非菩薩的形像。

圖28 :《中國美術分類全集——中國新疆壁畫全集 克孜爾3》

一九六 夜叉一七窟

(上圖描繪的是位于禪婆羅門的手持長劍的夜叉,夜叉通常手持兵器,而無凈瓶。)

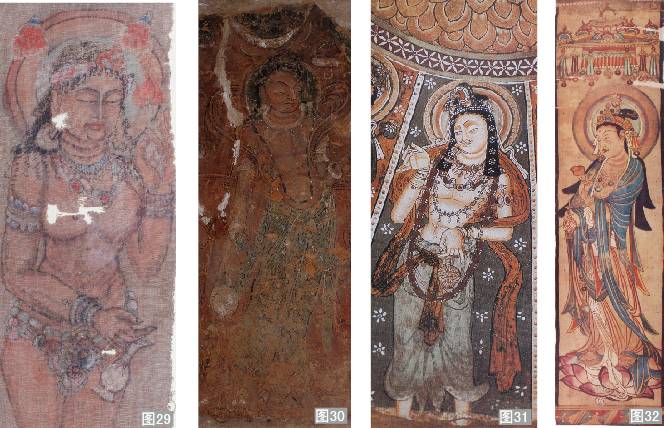

觀點五:局部細節描繪——凈瓶、荷花、手印

有人提出,幡掛中左聯菩薩右手拿的胡瓶非凈瓶,凈瓶怎么會是胡人的湯瓶呢?事實上,在菩薩形像演變過程中,不但相貌有所變化,構成菩薩像的輔助細節也與人們生活、地位、審美觀息息相關,不同時期的凈瓶材質、樣式各不相同。幡掛中的菩薩像取自于當時的生活,與中原形像差別較大,從服飾、人物形象、色彩運用到器物的標志與南北朝時期西域地帶接近,應該是作者所熟悉的西域貴族生活形像。

圖29:麻布菩薩像幡掛 (局部 凈瓶)

圖30:《甘肅文物菁華》270 北涼·彩繪菩薩像壁畫

(菩薩右手提凈瓶)

圖31 :《中國美術全集》第16冊新疆石窟壁畫

一八五供養菩薩特寫(三)庫木吐喇谷口區第二一窟

(菩薩左手手拿凈瓶菩薩)

圖32:《西域考古圖記》第四卷 P78 敦煌千佛洞絲綢幢幡

(菩薩左手手持荷花,右手持凈瓶,皆由生活中的胡瓶轉化而成。)

圖33:麻布菩薩像幡掛右聯 (局部 手印)

圖34:《中國美術分類全集——中國新疆壁畫全集 克孜爾1》

一二六圖 佛傳圖局部 八四窟

(兩位正在親切交談的菩薩,左邊這位右手手掌上展,右邊這位左手下垂,五指微曲,與菩薩像幡掛右聯手印相似。)

觀點六:線條技法創作是現代人所為

圖35:《中國美術全集第14冊--敦煌壁畫上》

八一圖藥叉 二八八窟 中心柱西龕下

(兩圖中菩薩均身體明暗交待只給一筆,一筆不重復構線把人物的精神內心表現出來那是絕筆,近現代大家具有如此技法的為數不多。我國早期繪畫由于接受各民族繪畫特點,出現明暗變化不屬偶然,只不過自隋而始,我國開始強調文人畫的意境,喜歡用線單純表現事物,屏棄了明暗變化這種舶來的技法。現在研究繪畫的學者,于隋唐之前的繪畫見極少,故不識也。)

總之,這對布佛畫屬中國南北朝早期西域各國繪畫交融、借鑒時期作品。鑒于今天能流傳于世并重見天日的布質佛教繪畫幾乎絕跡,所以兩幅作品可謂驚世之作,對西域繪畫藝術的整體性研究將起到強有力的補充之用。因其歷史悠久、內涵深邃、保存完好,無論從藝術上、文化上、歷史上,可謂是我國乃至世界佛教藝術的瑰寶。也許它們,就是為研究燦爛的古西域文明的藝術交流和影響提供的實證材料。