內斂至美—中國古代瓷...

明 鈞窯天藍釉紫斑大碗

拍賣號:5077 預估價(元) 30,000-50,000  (元) : 未成交

(元) : 未成交

- 尺寸:直徑24cm

- 拍賣時間:2018年6月30日

拍品說明:

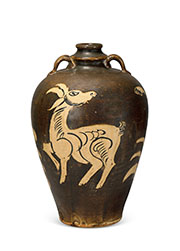

宋鈞窯最為人津津樂道的是其“入窯一色、出窯萬彩”的釉色,它承襲了北方青瓷體系,在胎體上施含有鐵元素的底釉,并通過精細的窯溫控制使其呈現月白、天藍等色。然而,更具有開創性的是它首次在釉料中摻入了少量銅元素,并涂抹于干燥的底釉之上,燒造時銅分子經高溫還原,呈現紫紅色。又因為釉面較厚,煅燒時容易翻滾,釉中所含金屬分子有的浮在表面,有的沉在釉底,導致冷卻時釉面上下收縮不一致,留下不規則的流動線條,造成了不同釉層間爭奇斗艷、交相輝映的藝術效果,后人稱之為“蚯蚓走泥紋”。鈞瓷乳濁釉的這種 “不可控性”賦予其獨特的“窯變無雙,鈞瓷無對”的特征。鈞窯以天青色和天藍色居多,有的器物上施銅紅色或紫色斑塊為飾。拍品即為一例,碗身釉色呈天藍色,口沿呈醬黃色,碗內綴以玫瑰紫釉斑塊。釉面密布細小開片,淡雅的天藍與瑰麗的玫瑰紫相得益彰,古韻十足。

鈞窯為宋代著名的瓷窯之一,它在唐代的顏色釉基礎上發展而來。唐代窯址設在下白峪,以燒制黑釉、茶葉末釉和褐黃釉為主,胎體相對厚重,器物內壁滿釉,外壁只施半釉,器形多為碗、缽、罐。至北宋時期,由于宋徽宗對于鈞窯瓷器的推崇,在禹州設置官窯,燒制宮廷用瓷,并誥封“神鈞寶瓷”,鈞窯自此勃興。其地域上以河南禹縣為中心,窯址幾乎遍布北方重要產瓷區,包括臨近的臨汝、寶豐,以及河南、河北、山西、內蒙古等地。

聯系我們 | 誠聘英才 | 企業郵箱 |

版權所有? 北京中拍國際拍賣有限公司 京ICP備16000369號

地址:北京市海淀區馬連洼北路158號眾鼎商務五層 501A—503A

電話:010-88363400 傳真:010-68345998 郵編:100193 網址: www.getrealcolorado.com www.china-auction.cn

版權所有? 北京中拍國際拍賣有限公司 京ICP備16000369號

地址:北京市海淀區馬連洼北路158號眾鼎商務五層 501A—503A

電話:010-88363400 傳真:010-68345998 郵編:100193 網址: www.getrealcolorado.com www.china-auction.cn

友情鏈接:北京中拍國際官方微信