宋代大文豪蘇軾有云,“寧可食無肉,不可居無竹”。竹以其高風亮節、清逸脫俗的特性,深得文人之心。古代文人所用文房器具常常以竹為材,以竹喻志,顯示出其對氣節的持守。

明清文人書齋內處處可見竹雕的身影,筆筒、香筒、花插、臂擱、筆架、筆洗、印章、如意、山子、扇骨等都能以竹雕成。竹雕技法也因此爐火純青。明正德、嘉靖以降,竹雕藝術因嘉定派和金陵派的創建而大開風氣,蔚成潮流。明末至清晚四百余年為竹雕工藝發展的精華時期。“乾嘉”年間有文人金鈺元曾撰《竹人錄》一本,記載當時竹刻名家三百余人,可窺其盛況。

明清竹雕的收藏雖屬小眾,但格調頗高。藏者不但追求作品的形式美、意境美、技藝的鬼斧神工和材質的渾厚華滋,還須得是名家執刀才最為完美。這般藏品一旦入手,藏家必是愛不忍釋,心曠神馳。本次春拍即有這樣一組由藏家忍痛割愛而來的名人竹刻文房佳品。此組文房含臂擱一件、印章一枚、鎮尺兩方,均為竹雕藝術界聲名顯赫的良匠所為。

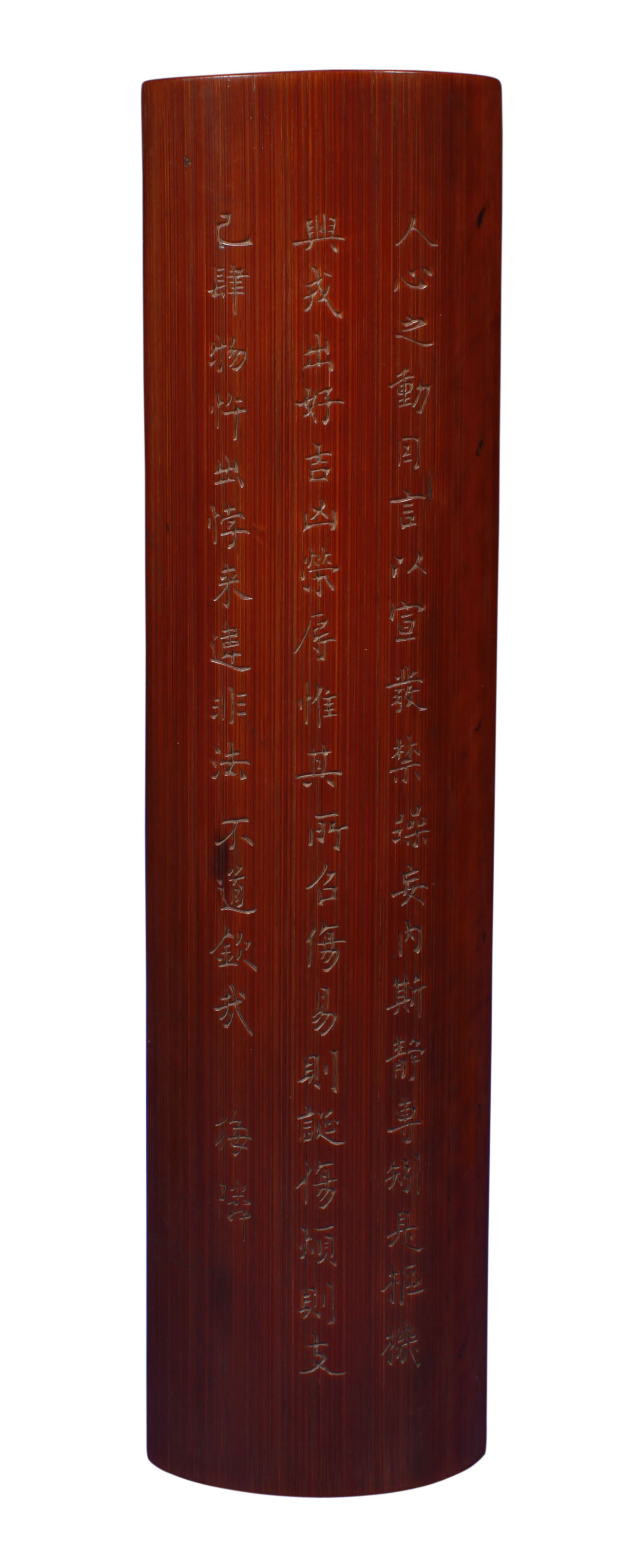

清 王梅隣刻詩文臂擱 長27.5cm

臂擱是古代文人舞弄筆墨時擱置手腕的器具,既可支撐手臂,又不至弄污字跡,為文房必備之品。此件臂擱乃清代良匠王梅隣所刻。王梅隣,清嘉定竹刻家王圮之侄,活躍于嘉慶、道光年間,善竹刻,為薄地陽文一路風格,又工刻小楷,工細清雅。本品即為王梅隣刻小楷“程頤·言箴”詩句。全句為“人心之動,因言以宣。發禁躁妄,內斯靜專。矧是樞機,興戎出好。吉兇榮辱,惟其所召。傷易則誕,傷煩則支。己肆物忤,出悖來違。非法不道,欽哉。 梅隣”。這是北宋理學家程頤的著名理論“四箴”中的一則,敬告世人要言之有道。此語施于臂擱之上,可供主人閑暇時品讀自省,靜心悟道,極妙。

清 鄧石如刻印章 長9cm

印章出自清代篆刻家、書法家,鄧派創始人鄧石如之手。鄧石如,初名琰,字石如,工四體書,尤長于篆書,以李斯、李陽冰為宗,稍參隸意,稱為神品。此印章以竹為材,隨形而就。印文為篆體“吟秋”,刻寫莊重古樸。它整體高

金西厓刻竹黃鎮紙 長23.5cm

另有近代大師金西厓先生刻圖案的竹黃鎮尺兩方。金西厓(1890 ~1979),名紹坊,字季言,號西厓,浙江吳興人,專攻刻竹。其刀法流暢、渾厚生動,近代國畫大師吳昌碩、吳待秋二人曾因贊賞其竹藝,聯手為其繪就《西厓鍥簡圖》一幅。此對鎮尺以紫檀為材,采用獨特的貼黃工藝將竹黃片貼在鎮尺上,使鎮尺表面呈現出清幽淡雅的鵝黃色。不過,經過長時間的把玩摩挲,鎮尺表面已轉為棕紅琥珀狀,此色澤與西厓先生妙“筆”生花的竹石、寒梅圖相映襯,顯得鎮尺古樸雅致、婉約動人。

竹雕雖小,卻將文人之心表露無遺,也讓我們深刻地體會到他們的審美情趣和精神境界。在中拍國際2013年春季拍賣會中,還將有明清賞石、銅爐、書畫、玉器雜件等文房精品亮相,大家可以由此一同追隨、回味古代文人之雅致。